НАУКА

Вклад российских учёных в мировую науку нельзя переоценить. Благодаря им человечество укротило радиоволны и химические элементы, раскрыло тайну фотосинтеза, смогло взлететь в небеса и покорить космос. Так насколько велико значение открытий, сделанных лучшими умами России?

Истоки науки в России

Принято считать, что первые ученые появились в России лишь во время создания Российской академии наук Петром I. Однако на самом деле законы окружающего мира интересовали пытливые умы и раньше. Первыми начали собирать знания представители духовенства, и в основном они хранились в монастырях. Затем статус ученых по праву перешёл медикам. Ещё в начале XVII был учреждён Государев аптекарский приказ. Он олицетворял первые шаги России в области науки и медицины. Это орган власти, который не только контролировал производство и продажу лекарственных средств, но и занимался обучением медиков и научными исследованиями в области фармации.

Именно здесь, в Государевом аптекарском приказе, начались попытки внедрения новейших зарубежных методов в области медицины. Эти усилия подготовили почву для будущего развития науки в России.

Центр притяжения учёных

В эпоху Петра I Россия переживала переломный момент. Император был убеждён в необходимости внедрения европейских знаний и технологий. И в 1724 году он основал Российскую академию наук, призванную быть центром научного прогресса.

РАН привлекала выдающиеся умы со всего света, формируя мощную интеллектуальную среду. Президентом Академии стал Лаврентий Блюментрост, а из русских первым эту должность занял граф Кирилл Разумовский. Тогда РАН стала форпостом светского просвещения, а позднее — колыбелью науки в России.

Можно бесконечно перечислять фамилии великих учёных, которых подарила миру Российская академия наук.

В её стенах в 18 веке трудился Леонард Эйлер, заложивший основы матанализа, теории чисел и механики. Он первым связал алгебру, геометрию, тригонометрию и другие дисциплины в единую систему, и до сих пор математика преподаётся в том виде, который сформировал Эйлер. Там же совершил открытия в химии, физике, астрономии и языкознании Михаил Ломоносов. Под эгидой Академии наук состоялась первая русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского и была открыта Антарктида в знаменитом путешествии Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. История РАН неотрывно связана с именами Лобачевского, Менделеева, Мечникова, Павлова, Королёва, Колмогорова, Туполева, Курчатова и многих других выдающихся умов.

Репродукция с живописного портрета М.В. Ломоносова 2-ой пол. XVIII в. работы неизв. художника

Великий помор

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) считается одним из основателей современной химии и физики, но в то же время он был выдающимся астрономом, литератором и полиглотом. Его вклад в различные области науки и культуры сделал его одной из самых ярких фигур эпохи Просвещения.

В 1748 году в своей работе Ломоносов выводит корпускулярно-кинетическую теорию, согласно которой все вещества состоят из элементов: атомов и молекул, которые он тогда назвал партикулами. Таким образом он предвосхитил многие открытия, на которых сейчас основаны наши знания о мире.

Позднее Ломоносов не только отверг тогдашние ошибочные, основанные ещё на алхимии представления о «флогистоне» — веществе, которое якобы освобождалось в процессе горения, но и сформулировал закон сохранения массы в 1756 году. Этот закон утверждает, что масса вещества остается неизменной во время химических реакций, что является ключевым принципом современной науки.

Русский учёный первым выдвинул теорию об электрической природе Северного сияния, открыл атмосферу на Венере и сформировал технологию производства стекла. Ломоносова интересовали не только естественно-технические науки. Он развивал историю, этнографию, экономическую географию, а также написал «Российскую грамматику», в который определил правила русского языка.

Неевклидова геометрия

Открытия русских учёных в одной сфере часто оказывали огромное влияние на другие науки. Так вклад Николая Лобачевского (1792 - 1856) в геометрию оказал огромное воздействие на математику и философию.

В то время считалось, что геометрия Евклида является единственной и непреложной, но российский учёный доказал, что существуют альтернативные формы геометрии, где аксиома параллельности не выполняется и параллельные линии могут пересекаться.

В первые годы его открытие осталось непризнанным, и лишь спустя десять лет после смерти Лобачевского его идеи подорвали устоявшиеся догмы математики и философии и открыли новые пути для изучения геометрии и пространства.

Портрет математика Н.И.Лобачевского в одном из залов историко-краеведческого Дома-музея Н.И.Лобачевского на улице Слободская в Козловке

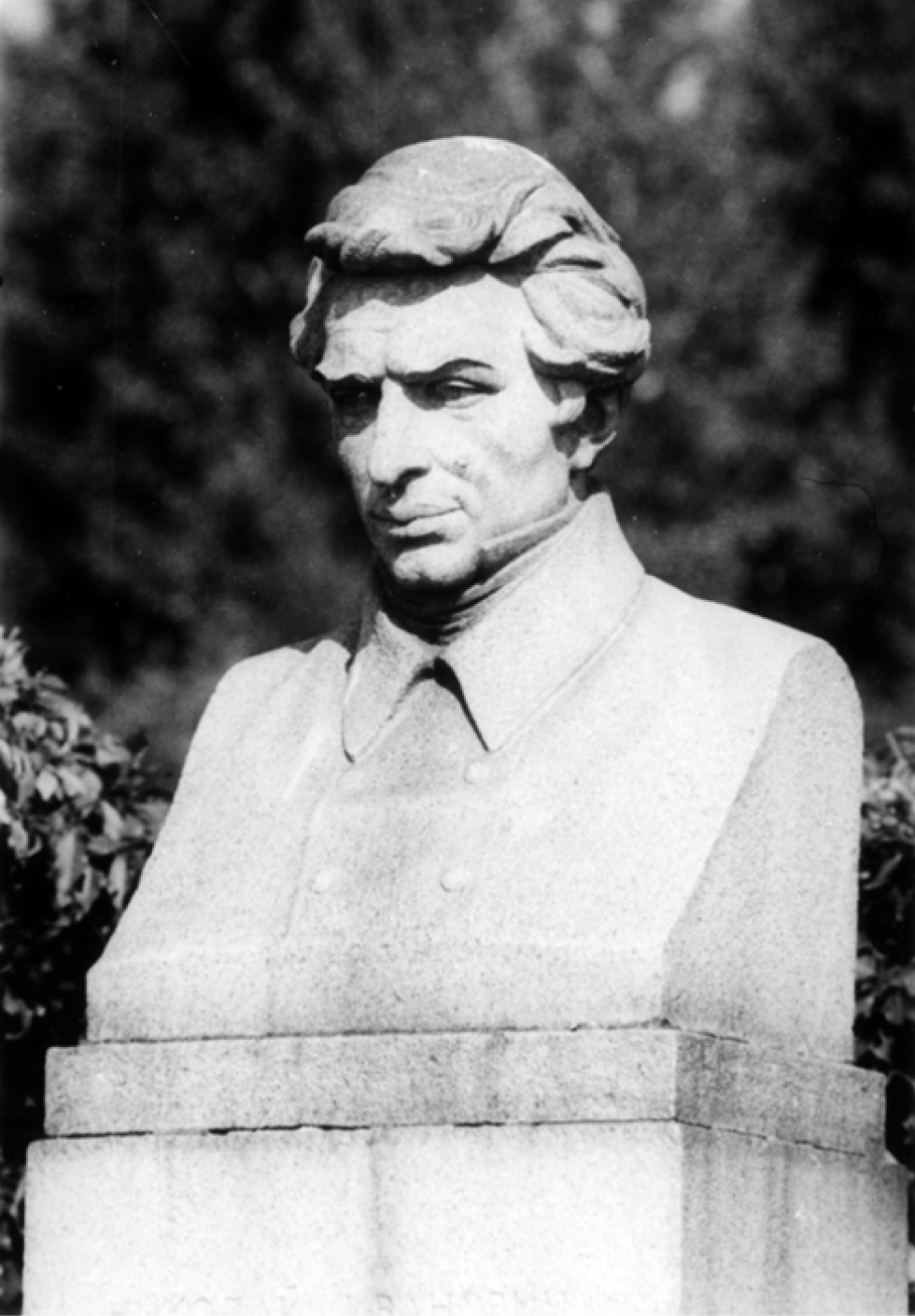

Общий вид памятника русскому математику Н.И.Лобачевскому

Таблица Менделеева

Во всём мире не найдётся школьника, который не изучал бы таблицу химических элементов русского учёного Дмитрия Менделеева (1834 - 1907) — выдающийся русский химик, известный во всем мире.

Он представил свою периодическую систему в 1869 году. В ней Менделеев разработал классификацию химических элементов на основе их атомных масс и химических свойств. Распространённый миф о том, что таблица явилась учёному во сне, Менделеев опроверг ещё при жизни. Привлекательная история о том, что великое открытие может так просто присниться, родилась из мемуаров его коллеги профессора Иностранцева. В них он написал такие слова Менделеева: «Ясно вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул опять. Только в одном месте впоследствии оказалась нужной поправка». На самом деле перед этим он провёл трое суток в мучительных размышлениях и кропотливой работе, после которых забылся сном. Однако журналисты успели растиражировать эту газетную утку. Позднее во время интервью «Петербургскому листку» Менделеев не выдержал и высказался: «...Не пятак за строчку! Не так, как вы! Я над ней, может, двадцать пять лет думал, а вы полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за строчку, и готово...!»

Таблица Менделеева показала, насколько стройную и гармоничную систему образуют химические элементы. Она стала основой современной химии и науки о материалах. А благодаря своему периодическому закону российский учёный также смог предсказать существование ряда элементов, которые действительно были открыты позже: например, галлия, скандия, германия и других.

Общий вид памятника Д.И.Менделееву у здания химического факультета МГУ

Первенство радио

Благодаря российским изобретателям сейчас существуют все известные нам средства связи. Александр Степанович Попов (1859–1906) провёл множество экспериментов и исследований в области беспроводной связи и создал устройство, которое считается предшественником радио, и стало первым прибором для приёма радиоволн. Это устройство было способно принимать беспроводные сигналы на дальних расстояниях, что ознаменовало начало новой эры.

За пределами России первенство в изобретении радио не раз пытались оспорить. В Европе уверены, что это открытие принадлежит итальянскому инженеру Гульельмо Маркони. Однако с этим не согласны даже в ЮНЕСКО.

Попов впервые презентовал своё изобретение в мае 1895 года в то время, как Маркони начал проводить опыты с беспроволочным телеграфом лишь осенью этого года. А уже в 1869-м он заявил о создании устройства в патентное бюро, хотя Попов к этому моменту уже смог передать целую радиограмму из двух слов. Из-за того, что российский учёный был связан с военно-морским флотом, он не мог рассказывать о своих разработках так же свободно, как Маркони. Однако ЮНЕСКО отметило столетие радио именно в 1995 году.

Рабочий кабинет учёного, изобретателя радио А.С.Попова в Мемориальном музее-квартире А.С.Попова

Общий вид памятника физику А.С.Попову.

Условный рефлекс

Российские учёные внесли немалый вклад не только в естественно-технические науки. Так, выдающийся физиолог и психолог Иван Павлов (1849 - 1936) сделал огромный вклад благодаря своим исследованиям в области условных рефлексов.

Павлов проводил опыты на собаках. Он изучал, как животные могут научиться ассоциировать нейтральные события с биологическими реакциями. Он обнаружил у собак безусловный рефлекс на корм — у животных автоматически начиналось слюноотделение. Затем он начал совмещать условный стимул, а именно звук колокольчика, с безусловным — подачей еды. Постепенно собаки стали ассоциировать звук колокольчика с приёмом пищи, из-за чего при звуке колокольчика у них начинали выделяться слюна и желудочный сок, даже если еда не предлагалась.

Этот эксперимент Павлова продемонстрировал, как организмы могут обучаться ассоциировать нейтральные события с биологическими реакциями. Концепция условных рефлексов оказала большое влияние на понимание человеческого поведения и обучения. За своё открытие российский ученый получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1904 году.

Институт физиологии имени И.П.Павлова; вид здания лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в Колтушах, где работал И.П.Павлов, на первом плане — бюст И.П.Павлова

«Посредник между небом и землею»

Без вклада российских учёных не обошлись и области ботаники и сельского хозяйства. Важные открытия в этой сфере совершил Климент Тимирязев (1843–1920).

Именно он раскрыл тайну превращения неживого в органическое, которое сейчас мы называем фотосинтезом. Тимирязев выяснил, что растения используют свет для преобразования углекислого газа и воды в органические соединения и кислород. Это открытие оказалось ключевым для понимания процессов роста и развития растений. Сам Тимирязев заявил о «космической роли растения» и в своей лекции в 1903 году назвал его «посредником между небом и землею, истинным Прометеем, похитившим огонь с неба».

Российский учёный также открыл явление светового насыщения, которое указывает на то, что у растений есть пределы потребления углекислоты, а значит, максимальная яркость света им не нужна и даже вредна. Это знание оказалось важным для оптимизации условий выращивания разных культур.

На основе своих открытий Тимирязев первым предложил использовать теплицы для выращивания растений в условиях сурового климата. Его работы способствовали развитию сельского хозяйства и повышению урожайности.

Студенты Московской сельскохозяйственной академии имени К.А.Тимирязева в парке академии у памятника-бюста учёному-естествоиспытателю К.А.Тимирязеву (1924, арх. С.Г.Чернышёв, скульп. М.М.Страховская).

Эффект Жуковского

В конце 19 века выдающийся российский инженер Николай Жуковский (1847–1921) научил человечество летать. Он разработал фундаментальную теорию аэродинамики, которая описывает движение газов и жидкостей с учётом воздействия физических объектов. Его работы стали основой для конструирования аэродинамических профилей и крыльев, что имело огромное значение для развития авиации.

Позднее Жуковский разработал методы расчёта формы крыльев и проектирования самолётов. Его идеи использовали при создании первых русских самолётов и аэродинамических конструкций. В итоге исследования учёного привели к открытию явления, известного как «эффект Жуковского», которое описывает изменения давления в потоке воздуха над и под крылом летательного аппарата. Это явление оказалось важным для создания подъемной силы и управления аппаратом в полёте.

Общий вид памятника учёному Н.Е.Жуковскому

Био- и ноосфера

Связь живых организмов и неживой природы не переставала волновать российских учёных и в начале 20 века. Основоположником новой области исследований, известной как биогеохимия, стал Владимир Вернадский (1863–1945).

Он первым сформулировал теорию, которая исследует обмен веществ между живыми организмами и неживой средой. Вернадский ввел понятие «биосфера» для обозначения области Земли, где существует жизнь, и предположил, что биосфера и неживая среда тесно взаимодействуют и влияют друг на друга физически и химически.

Другой важной идеей Вернадского стала концепция «ноосферы» — сфере человеческой деятельности и интеллекта, в которой знание и разум становятся определяющими факторами. Эта теория российского учёного стала основой для понимания влияния человечества на планету и неотъемлемой частью современной экологии. Так, работы Вернадского привнесли новый уровень понимания взаимосвязей между живыми организмами и неживой материей Земли.

Покорители космоса

Совершенно новая веха в истории человечества стала возможной благодаря Константину Циолковскому (1857-1935). Он был не только выдающимся российским инженером, но и пионером космической техники, а его труды и изобретения стали основой для развития ракетостроения и космонавтики.

Циолковский был одним из первых учёных в мире, кто в начале 20 века разработал теоретические основы космических полётов с использованием ракетных двигателей. Он предложил принцип ракетного движения, сформулировал законы ракетной аэродинамики и предсказал возможность космических полётов.

Его работы носили не только теоретический, но и прикладной характер. Российский учёный разработал множество конструкций ракет и ракетных двигателей, а также провёл разнообразные эксперименты с жидкостными и твердотопливными ракетами.

Уже в 1903 году весь мир узнал о реальной возможности покорения космоса из статьи российского учёного, в которой он подробно описал концепцию космических полетов с использованием ракет.

Гений Циолковского не прошёл мимо и аэростатических летательных аппаратов. В те же годы он представил концепцию ракеты-дирижабля, которая предполагала комбинацию аэростата и ракеты для достижения космических высот.

После смерти Циолковского его идеи и теории стали основой для развития советской и мировой космонавтики. Великое множество его идей было воплощено в реальные проекты и стало основой для запуска первых искусственных спутников и космических кораблей.

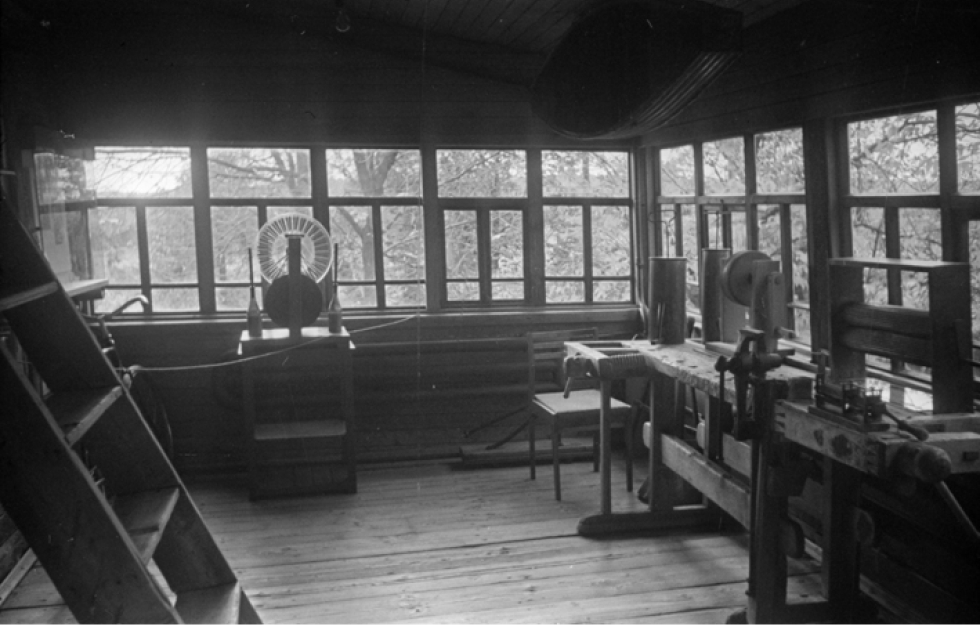

Вид рабочей комнаты Дома-музея К.Э.Циолковского

Портрет К.Э.Циолковского

Мирный атом

Гонка вооружений привела к важнейшим изобретениям во времена СССР. Именно советские учёные внесли неоценимый вклад в развитие атомной энергии.

Под руководством Игоря Курчатова (1903–1960) был разработан и запущен первый в мире ядерный реактор, который привёл к созданию атомной энергетики. Русский учёный активно участвовал в ядерных исследованиях, в том числе и в создании ядерного оружия. Его работа способствовала тому, что СССР стал одной из первых стран, обладающих одним из самых опасных типов вооружения.

При этом русский учёный активно поддерживал исследования в области мирного использования атомной энергии. Его работы в этой области способствовали созданию атомных электростанций и развитию научных исследований.

После Второй мировой войны Курчатов стал педагогом и оказал огромное влияние на молодых физиков, создав множество научных школ. Под его руководством был создан первый Институт атомной энергии в СССР, известный сейчас как национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

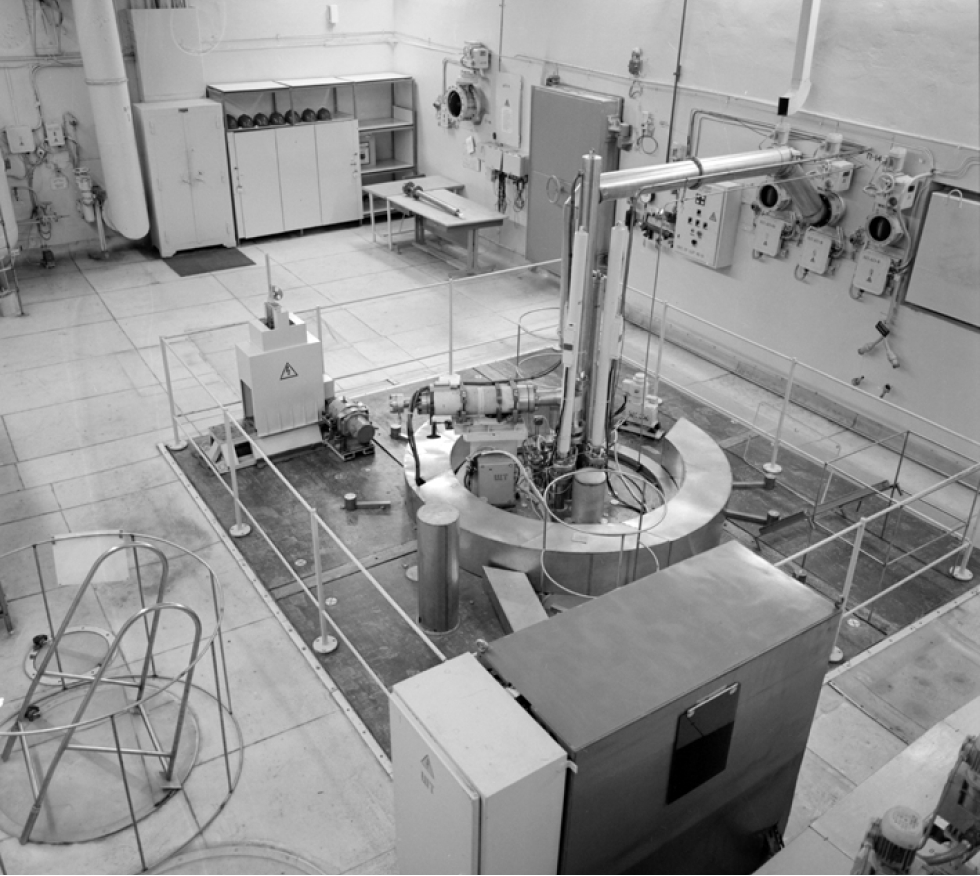

Общий вид зала, где происходят испытания ядерной установки малой мощности "Гамма", разработанной в НПО "Энергия" под руководством ученых института атомной энергии им.И.В.Курчатова

Встреча на аэродроме Внуково Н.С. Хрущёва (спиной), Н.А. Булганина и академика И.В.Курчатова (1-й справа) после их возвращения из Великобритании; среди присутствующих: К.Е. Ворошилов (в центре)

Отец российской космонавтики

Другим выдающимся советским учёным, благодаря которому стало возможным покорение космоса, был Сергей Королёв (1907–1966). Его фундаментальный вклад привёл к созданию первых советских ракет и ракетных двигателей.

Русский учёный стал ключевой фигурой в создании и запуске первого искусственного спутника Земли под названием «Спутник-1» в 1957 году. Это событие стало отправной точкой в космической гонке между СССР и США.

Благодаря усилиям Королёва состоялся исторический полёт Юрия Гагарина в космос, что сделало его первым человеком в космосе. Это событие в 1961 году стало моментом гордости для СССР и всего мира. В дальнейшем под руководством Королёва были созданы ракеты «Восток» и «Союз», которые использовались для космических полётов и множества миссий. Сейчас весь мир считает Королёва отцом советской и российской космонавтики и одной из важнейших фигур в истории освоения космоса.

Ракета-носитель "Восток" у павильона "Космос" на ВДНХ СССР

Бюст С.П.Королёва, макет спутника среди экспонатов музея истории развития космонавтики в одной из войсковых частей г.Юбилейного

Встреча москвичами первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина; кортеж автомобилей и мотоциклов проезжает по одной из улиц столицы

Отец советской водородной бомбы

Позднее развитие ядерной физики и исследования термоядерных процессов стали навсегда ассоциироваться с СССР. В том числе это стало возможным благодаря великому ученому и общественному деятелю Андрею Сахарову (1921–1989).

Благодаря теоретическим наработкам русского физика были разработаны способы использования ядерной энергии в мирных целях. А уже в 1951 году Сахаров предложил метод термоядерного синтеза водорода, который стал ключевым этапом в создании водородной бомбы и позволил оставить США в гонке вооружений далеко позади. За своё открытие он был награждён Сталинской премией.

А вот Нобелевским лауреатом он стал вовсе не из-за своей научной деятельности. Сахаров был не только выдающимся физиком, но и ярким активистом за права человека своего времени. Он выступал против ядерных испытаний и введения войск в Афганистан. За свои усилия в защите прав человека ему была присуждена Нобелевская премия мира в 1975 году.

Русский физик, кандидат физико-математических наук А.Д. Сахаров (портрет)

Лазеры и полупроводники

Именно русские учёные расширяли горизонты фундаментальной науки. Так, уже в 20 веке Жорес Алфёров (1930 - 2019) внёс немалый вклад в новейшую сферу физики — электронику. Его исследования и открытия заложили основы полупроводниковой физики.

В середине века российский исследователь участвовал в разработке первых транзисторов на основе гетероструктур, которые стали ключевыми элементами в современной электронике и открыли широкие возможности для создания мощных и высокочастотных усилителей.

На основе своих же новаторских проектов Алфёров вместе с коллегой Рудольфом Казариновым в 1963 году запустили первый полупроводниковый лазер. Сейчас эта технология используется в сферах и устройствах, которые кажутся далёкими друг от друга: опто-волоконной связи, проигрывателях компакт-дисков, солнечных батареях и даже лазерной хирургии. Его идеи использовались во время создания солнечной батареи, которая была установлена на космической станции «Мир» и успешно проработала на орбите весь срок эксплуатации.

Алфёров проделал огромный, трудный и, конечно же, выдающийся путь от золотой медали в школе к Нобелевской премии. Российский физик вместе со своей командой учёных получил высшую награду научного мира за разработки в области полупроводников и лазеров в 2000 году. Их работы и открытия по сей день продолжают оказывать влияние на технологии и науку во всем мире.

С самой эпохи Просвещения русские ученые смотрели за горизонты возможного, мечтали и не боялись экспериментировать. Их целеустремлённость и готовность трудиться не покладая рук вдохновили не одно поколение исследователей. Именно благодаря смелости и решимости великих умов России было сделано множество научных открытий, изменивших мир.