Про медицину

Число выдающихся врачей, которые внесли огромный вклад в развитие медицины, в России огромно. Они без остатка посвящали себя стремлению спасать жизни, зачастую работали бесплатно, постоянно организовывали новые формы оказания помощи, служили на фронте, не прекращая при этом научных исследований, занимались общественной деятельностью и даже архитектурой медучреждений. И, хотя главной наградой для них были здоровые пациенты, вклад российских врачей ценили по всему миру.

Хирурги делают операцию раненому на передовой в медсанбате №35

Первые шаги

Изначально лечением людей на Руси занимались травники и лекари при монастырях. Благодаря связям с Византией

медицинская наука быстро развивалась, однако многие знания были утеряны из-за монголо-татарского нашествия,

когда были разорены и сожжены монастыри, храмы и целые города. Позднее лечебное дело на Руси возродили цари.

Согласно историческим записям придворные врачеватели появились уже во времена Ивана Грозного. При Борисе

Годунове был организован Аптекарский приказ, в ведомстве которого был не только учёт и продажа лекарств по

всей Руси, но и медицинское образование.

Конечно, широкое развитие получила медицина при Петре I, однако вектор её изменился. Первые столкновения со

Швецией показали необходимость создания военно-полевых и стационарных госпиталей. Император пригласил в

Россию доктора Николаса Бидлоо, который основал первый отечественный госпиталь и первое медицинское учебное

заведение. Долгое время локомотивом развития этой сферы была военная медицина, пока трон не занял Александр

I. Следуя своим гуманистическим принципам, он создал общества, которые занимались благоустройством больниц,

а также организовывали вакцинацию против оспы, лечение на дому, оказание помощи в приютах, родильных домах и

тюрьмах. На протяжении 19 века при активном участии монархов и органов власти медицина становилась

общедоступной, быстро расширялся охват помощи населению, активно появлялись лечебные учреждения в деревнях,

а в конце столетия медицинское образование стало доступно и женщинам. В первую очередь, врачи и учёные

занимались инфекционными заболеваниями, которые в то время выкашивали целые города.

Громкие имена стали появляться в 20 веке. Тогда русская медицина получила международное признание, а

отечественные учёные проводили значимые для науки исследования и стояли у истоков новых областей: судебной

психиатрии, гигиены, асептики и антисептики, гинекологии и многих других.

Физиология

Физиология — это область науки, которая занимается изучением живых организмов и деятельностью их органов и систем. Исследование этих вопросов погружает нас в мир сложных взаимосвязей между структурами организма и их функциями, раскрывая тайны и механизмы, лежащие в основе жизни. Круг вопросов, которыми занимаются физиологи, очень широк: от понимания клеточных процессов до исследования влияния внешних факторов на организм. Российские учёные внесли огромный вклад в развитие этой науки, тем самым расширив наше понимание того, как взаимодействуют системы организма для поддержания жизненно важных функций.

«Сеченовский рефлекс»

Первым выдающимся русским врачом и физиологом можно по праву назвать Ивана Сеченова (1829–1905). Именно он

стал основоположником национальной школы физиологии. В 1863 году он сформулировал принцип возбуждения и

торможения в нервной системе, сделав ключевой вклад в развитие медицины.

А уже в 1866 году в своем труде «Рефлексы головного мозга» Сеченов выдвинул и обосновал концепцию

рефлекторной природы бессознательной и сознательной деятельности. Предположив, что физиологические процессы

определяют психическую деятельность, он предложил концепцию передачи сигналов торможения с помощью обмена

веществ. При этом учёный считал, что рефлексы и физиологические процессы развиваются под влиянием

взаимодействия организма с внешней и внутренней средой.

Общий вид памятника ученому И.М.Сеченову

Сеченов открыл явление центрального торможения и локализовал центр торможения в головном мозге, который позднее был назван его именем. Также он был первым, кто обнаружил наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе. В то же время ученый выступал за выделение психологии как самостоятельной науки, и именно благодаря Сеченову появилась поведенческая терапия. Его исследования, посвященные трудовой деятельности человека, находились на стыке физиологии и психологии и серьёзно повлияли на образ жизни всех людей. Ведь Сеченов был первым, кто выяснил, что рабочий день должен составлять шесть часов или никак не более восьми, а также ввёл понятие активного отдыха.

Общий вид памятника Д.И.Менделееву у здания химического факультета МГУ

Первенство радио

Сеченов открыл явление центрального торможения и локализовал центр торможения в головном мозге, который

позднее был назван его именем. Также он был первым, кто обнаружил наличие ритмических биоэлектрических

процессов в центральной нервной системе.

В то же время ученый выступал за выделение психологии как самостоятельной науки, и именно благодаря Сеченову

появилась поведенческая терапия. Его исследования, посвященные трудовой деятельности человека, находились на

стыке физиологии и психологии и серьёзно повлияли на образ жизни всех людей. Ведь Сеченов был первым, кто

выяснил, что рабочий день должен составлять шесть часов или никак не более восьми, а также ввёл понятие

активного отдыха.

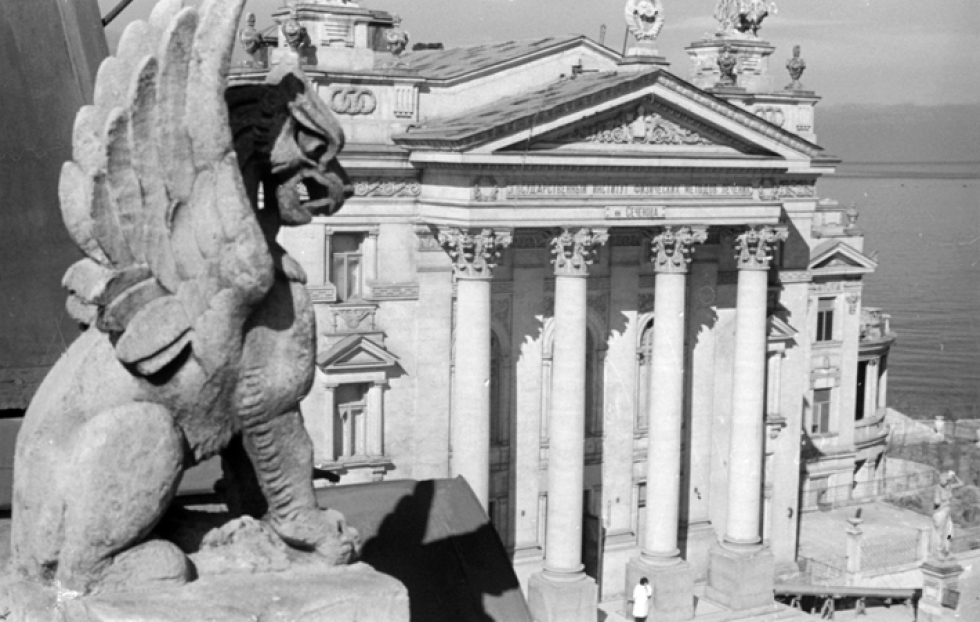

Вид здания НИИ физических методов лечения имени А.М.Сеченова в г.Севастополе

Первый Нобелевский лауреат в России

Первым учёным, прославившим Россию на весь мир, стал физиолог Иван Павлов (1849-1936). Он занимался изучением кровообращения, пищеварения и высшей нервной деятельности. Наибольшую известность ему принесло открытие условных рефлексов.

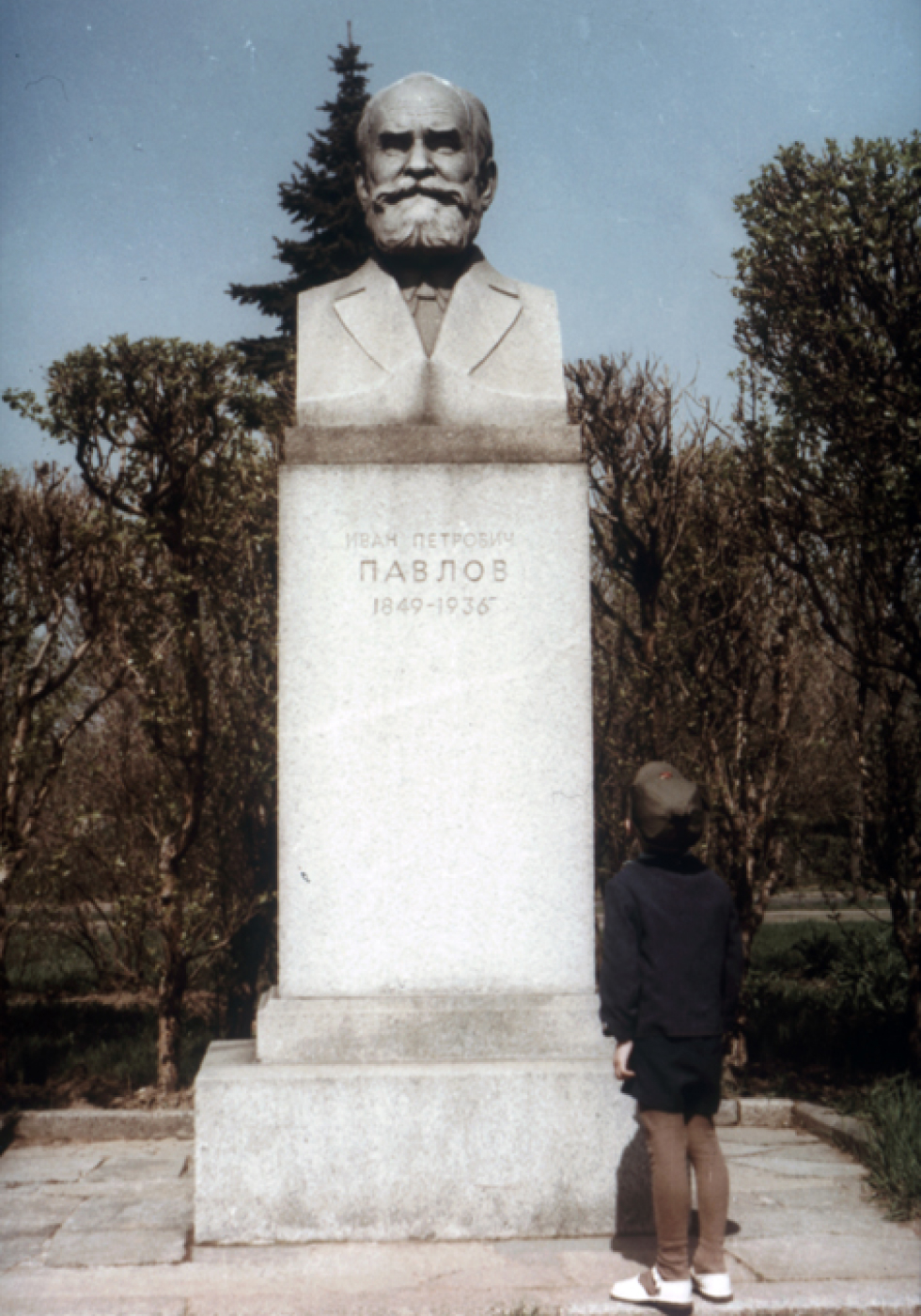

Общий вид памятника физиологу И.П.Павлову

Исследуя процессы пищеварения у собак, Павлов обнаружил реакцию животных на звук колокольчика, который сопровождал подачу пищи. Даже при отсутствии корма животные начинали реагировать на него слюноотделением. Этот звук стал условным раздражителем, а реакция организма в ответ на него — условным рефлексом. Так Павлов вывел теорию, согласно которой организм может формировать ассоциации между стимулами и реакциями, даже если они изначально не связаны. Это привело к созданию новой области науки, известной как «физиология высшей нервной деятельности». Эта идея оказала глубокое влияние на понимание психологии, физиологии и обучения. Работы Павлова по условным рефлексам стали отправной точкой для развития поведенческой психологии и позднее стали частью терапевтических методов.

Научный работник Всесоюзного института экспериментальной медицины им. М. Горького Алтухов Г.В. (слева) до защиты диссертации на степень кандидата биологических наук. Во время проведения операции по выведению слюнной фистулы для объективного изучения высшей нервной деятельности, по методу условных рефлексов академика И.П.Павлова; справа — профессор Л.А. Андреев

В 1904 году учёный был удостоен Нобелевской премии по физиологии или медицине за его исследования в области физиологии желудочно-кишечного тракта и механизмов пищеварения. А биологическая станция в Колтушах, пригороде Санкт-Петербурга, где находились лаборатория Павлова и питомник с собаками, крысами, кроликами, овцами и другими животными, позднее стала называться столицей условных рефлексов.

Институт физиологии имени И.П.Павлова; вид здания лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в Колтушах, где работал И.П.Павлов, на первом плане — бюст И.П.Павлова

Родоначальник скорой помощи

Огромное влияние на развитие клинической медицины в России оказал физиолог Сергей Боткин (1832–1889). Он был профессором, создателем клинической школы, а также личным врачом российского императора Александра III. Его исследования и лечебные методы повлияли на медицинскую практику в России и по всему миру. В частности, он инициировал эпидемиологическое сообщество, которое занималось вопросами лечения холеры, тифа, оспы, чумы и дифтерии. Физиолог руководил созданием санитарной кареты, которая впоследствии эволюционировала в знакомую нам скорую помощь.

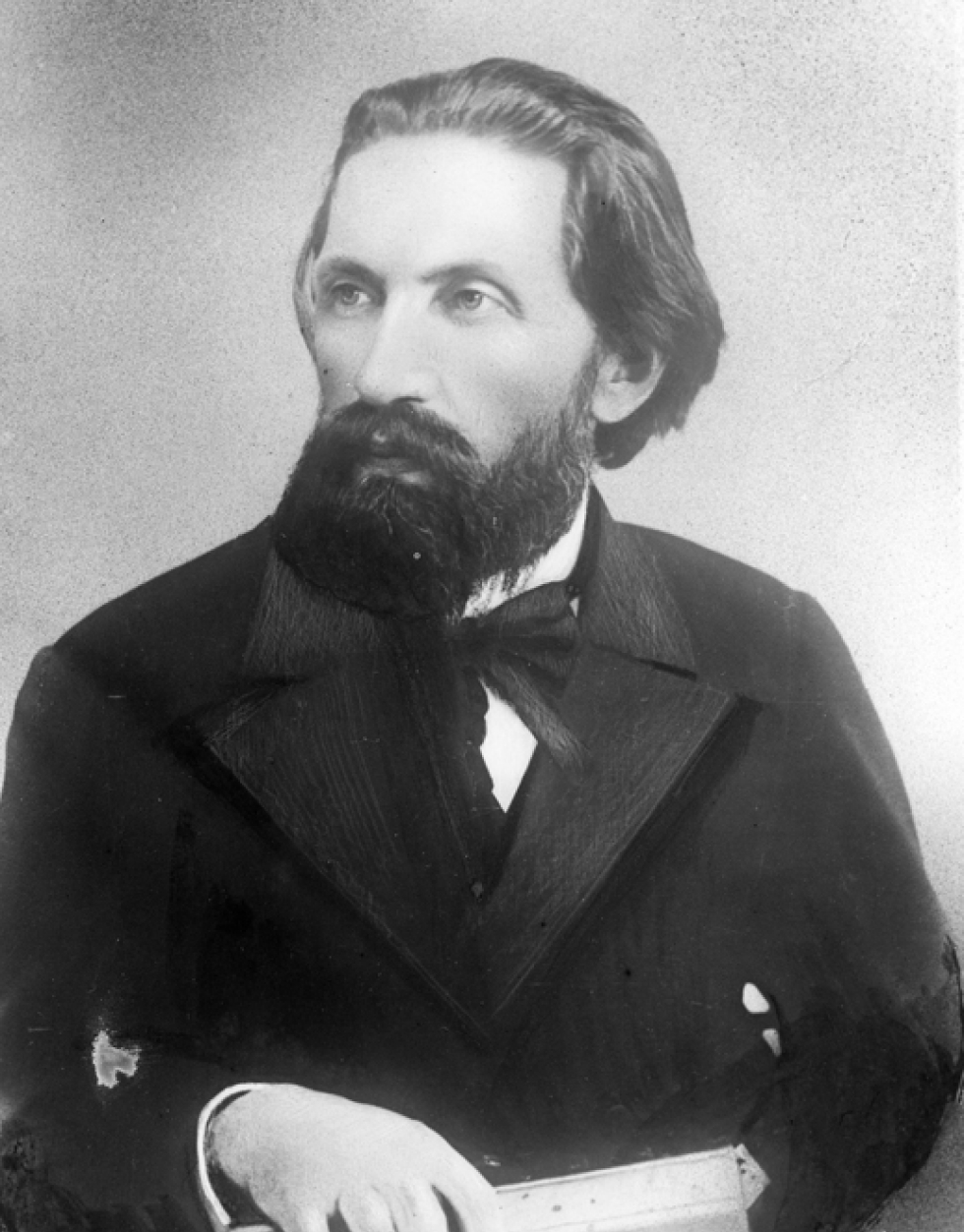

Русский врач-терапевт и общественный деятель С.П. Боткин (портрет)

Боткин также активно участвовал в общественной деятельности, пропагандировал санитарные и гигиенические меры и развивал санаторно-курортное лечение. Он занимался вопросами образования и способствовал обучению женщин сестринскому делу и медицине. Имя Боткина навсегда осталось связанным с борьбой за здоровье и благосостояние общества.

Возвращение к жизни

Настоящим революционером в мире медицины стал физиолог Алексей Кулябко (1866-1930 гг.). Он вывел теорию о

том, что остановка сердца ещё не означает его гибель. Но по-настоящему Кулябко перевернул научные основы,

когда в 1902 году впервые в истории «оживил» сердце ребёнка, ушедшего из жизни вследствие воспаления легких,

спустя 20 часов после смерти. Этот прорыв он совершил, пропуская через орган специальный питательный

раствор. Пульсация длилась больше часа.

Позднее он повторил свой опыт с другими органами, но уже на животных. Кулябко провёл многочисленные успешные

эксперименты по оживлению сердца теплокровных животных, среди которых даже опыт восстановления функций

сердечной мышцы через 5-7 суток после смерти организма. Учёный также провёл множество удачных экспериментов

по восстановлению функций головного мозга костистых рыб. А в 1907 году он даже продемонстрировал опыт по

оживлению головы осётра перед Берлинским физиологическим обществом. Его работы открыли огромные перспективы

в области реанимации и оставили определяющий след в мировой науке.

Космическая медицина

В эпоху технологических прорывов перед врачами стали также появляться новые вызовы. Одним из специалистов, который заложил истоки новых научных направлений медицины стал физиолог Василий Парин (1903-1971). Он известен как исследователь рефлекторной регуляции лёгочного кровообращения. В результате своей работы он открыл один из механизмов, регулирующих приток крови к сердцу, который позднее был назван «рефлексом Парина».

Директор Института нормальной и патологической физиологии Академии медицинских наук СССР Василий Васильевич Парин выступает в Доме учёных на пресс-конференции, посвящённой первому космическому полёту. Справа — академик Академии наук СССР, биохимик Норайр Мартиросович Сисакян.

Учёный был новатором и участвовал в развитии космонавтики в СССР. Академик подчеркивал, что для

осуществления первых космических полётов в СССР было необходимо создать абсолютно новую дисциплину,

объединяющую физиологию, биологию, биохимию и другие области. Он участвовал в экспериментах с полётами

животных, в том числе с его помощью удалось отправить в космос на 22 дня двух собак — Ветерка и Уголька, а

позднее собрать ценнейшие научные данные о работе организма во время полёта.

Именно Парин сопровождал Юрия Гагарина до пусковой площадки на космодроме. В своих трудах учёный разработал

методики для изучения состояния космонавтов в полёте и внёс значительный вклад в космическую кардиологию,

впервые применив метод математического анализа сердечного ритма в долгосрочных полетах на орбитальных

станциях «Салют». Его исследования в области медицинской электроники, кибернетики и методов биотелеметрии

оставили неизгладимый след в развитии медицинской науки.

Иммунология и эпидемиология

До недавнего времени инфекционные эпидемии казались пережитком прошлого. Однако появление Covid-19 показало, что опасные возбудители всё ещё могут отнять немало жизней. Главный способ борьбы с инфекциями — это механизм вакцинации. Он появился в том числе благодаря выдающимся российским врачам.

Открыватель иммунитета

Выдающийся российский учёный, без работ которого борьба с инфекциями была бы невозможна, — это, конечно, Илья Мечников (1845–1916). Он считается отцом иммунологии.

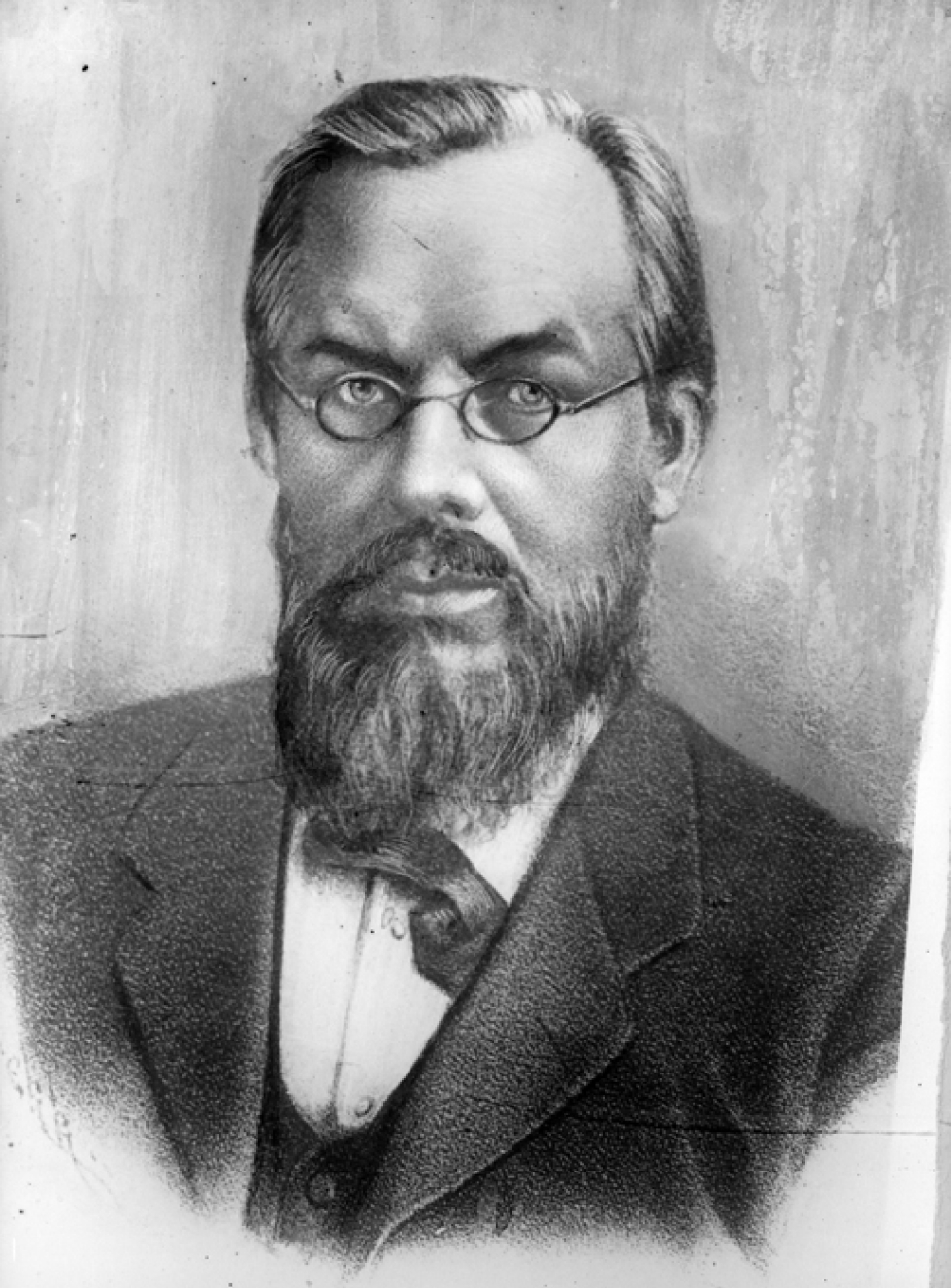

Русский биолог [И.И. Мечников] (портрет)

За свою карьеру Мечников представил несколько ключевых концепций, среди которых была и теория фагоцитоза,

что стало переломным моментом в лечении людей. Он обнаружил клетки, которые активно поглощают и переваривают

микроорганизмы, клеточные остатки и другие инородные частицы. Он назвал их фагоцитами. В своих исследованиях

Мечников доказал, что эти клетки выполняют не транспортную, а защитную функцию: они распознают инородные

частицы, находят их и перерабатывают. Этот важный механизм является частью иммунной системы, охраняя

организм от инфекций и внешних угроз. «За труды по иммунитету» в 1908 году Мечникову была присвоена

Нобелевская премия по физиологии или медицине, тем самым сделав профессора вторым нобелевским лауреатом

после Павлова.

Научная сфера интересов учёного не ограничивалась иммунологией. Он также активно изучал бактерии и способы

борьбы с ними, проводил эксперименты с холерой. Кроме того, Мечников изучал вопросы продления жизни. Его

труды о здоровье кишечной микрофлоры привели к созданию пробиотиков. Но также исследователь пропагандировал

идею того, что для долгой жизни нужно сохранять оптимизм и воздерживаться от вредных привычек.

Основоположник вакцинации

Применить открытия Мечникова на практике и усовершенствоваь их смог выдающийся русский ученый Николай

Гамалея (1859-1949). Он успешно создал несколько вакцин, в том числе против столбняка, брюшного тифа,

холеры, и работал над их улучшением не один год. Гамалея был настолько предан своему делу, что в одном из

экспериментов вместе с женой сделал несколько глотков препарата из холерных эмбрионов. К счастью, этот опыт

закончился удачно.

Он активно занимался не только усовершенствованием прививок, но и медицинской организацией: Гамалея проводил

массовые вакцинации и разрабатывал систему предупреждения вспышки инфекционных заболеваний. Выдающийся

эпидемиолог внёс огромный вклад в борьбу с холерой, чумой, сибирской язвой, бешенством, а также открыл

явление бактериофагии.

Общий вид памятника академику Н.Ф. Гамалее

Сотрудники НИИ полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР в лаборатории по созданию вакцины

Применить открытия Мечникова на практике и усовершенствоваь их смог выдающийся русский ученый Николай

Гамалея (1859-1949). Он успешно создал несколько вакцин, в том числе против столбняка, брюшного тифа,

холеры, и работал над их улучшением не один год. Гамалея был настолько предан своему делу, что в одном из

экспериментов вместе с женой сделал несколько глотков препарата из холерных эмбрионов. К счастью, этот опыт

закончился удачно.

Он активно занимался не только усовершенствованием прививок, но и медицинской организацией: Гамалея проводил

массовые вакцинации и разрабатывал систему предупреждения вспышки инфекционных заболеваний. Выдающийся

эпидемиолог внёс огромный вклад в борьбу с холерой, чумой, сибирской язвой, бешенством, а также открыл

явление бактериофагии.

Преданность медицине

Поистине неоценимый вклад в эпидемиологию внёс врач Ипполит Деминский (1864-1912). Большую часть жизни он

занимался инфекциями в южных частях России. Благодаря этому опыту Деминский уделял большое внимание борьбе с

грызунами как с носителями заболеваний и создал систему противочумных мероприятий.

Помимо этого врач проводил множество исследований опасных возбудителей. В 1911 году он обнаружил заболевшего

верблюда, отправив его останки для исследований в Кронштадтский чумной форт. Преданный своему делу Деминский

умер в 1912 году. Он выделил культуру чумных бацилл от суслика и заразился сам. Правда, учёный посчитал это

лишь ещё одним доказательством идентичности чумы у сусликов и человека. До последней минуты жизни он вёл

записи в лабораторных журналах, фиксируя симптомы своей болезни, при этом назвав её экспериментальным

случаем.

«Я заразился от сусликов лёгочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке.

Остальное всё расскажет лаборатория. Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от

сусликов. Прощайте. Деминский», — телеграмму с такими словами он отправил своему коллеге незадолго до

смерти.

Преданность медицине

Поистине неоценимый вклад в эпидемиологию внёс врач Ипполит Деминский (1864-1912). Большую часть жизни он

занимался инфекциями в южных частях России. Благодаря этому опыту Деминский уделял большое внимание борьбе с

грызунами как с носителями заболеваний и создал систему противочумных мероприятий.

Помимо этого врач проводил множество исследований опасных возбудителей. В 1911 году он обнаружил заболевшего

верблюда, отправив его останки для исследований в Кронштадтский чумной форт. Преданный своему делу Деминский

умер в 1912 году. Он выделил культуру чумных бацилл от суслика и заразился сам. Правда, учёный посчитал это

лишь ещё одним доказательством идентичности чумы у сусликов и человека. До последней минуты жизни он вёл

записи в лабораторных журналах, фиксируя симптомы своей болезни, при этом назвав её экспериментальным

случаем.

«Я заразился от сусликов лёгочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке.

Остальное всё расскажет лаборатория. Труп мой вскройте как случай экспериментального заражения человека от

сусликов. Прощайте. Деминский», — телеграмму с такими словами он отправил своему коллеге незадолго до

смерти.

Хирургия

Медицину невозможно представить без хирургии. Благодаря этой науке врачи смогли бороться с заболеваниями и травмами, которые прежде казались неизлечимыми. При этом в истории хирургии прослеживается не только технический прогресс, но и этический аспект, сопровождающий процесс принятия сложных решений в невероятно ответственных ситуациях. И немалое влияние на развитие хирургии оказали открытия российских врачей.

Хирург С.С. Юдин (слева) проводит операцию в институте имени Склифосовского

Русская школа анестезии

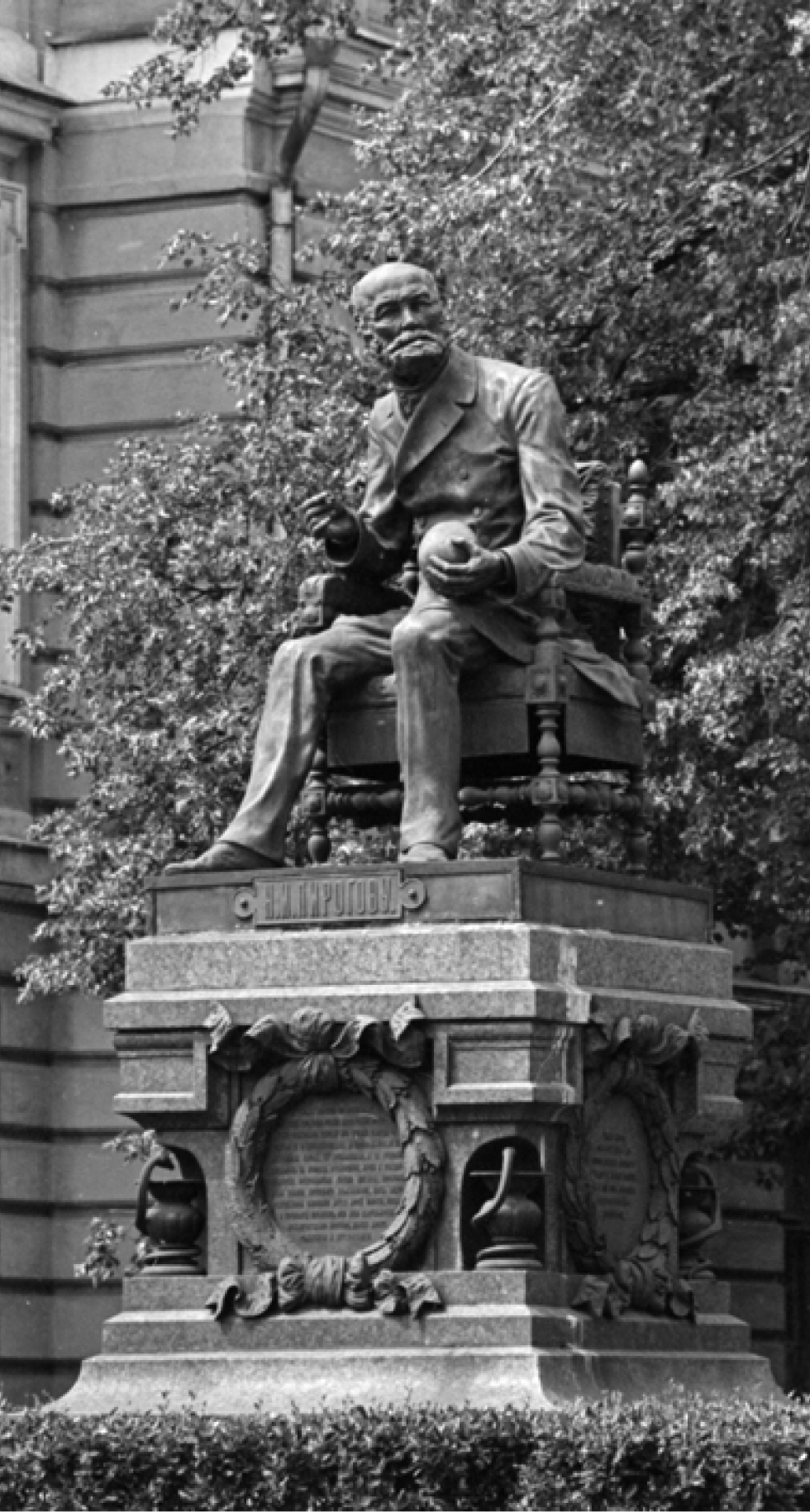

Передовым деятелем этой сферы по праву стал Николай Пирогов (1810–1881). Во всём мире он считается выдающимся хирургом и анатомом. Основываясь на своем опыте работы военно-полевым врачом, он стал пропагандировать отказ от ранних ампутаций, применение антисептиков и гипса, а также разработал систему эвакуации. Неся службу в госпиталях, он спасал даже самых безнадёжных пациентов, проводя операции максимально быстро, чтобы причинить как можно меньше боли.

Хирург С.С. Юдин (слева) проводит операцию в институте имени Склифосовского

Его главная заслуга во внедрении анестезии в хирургическую практику. Хотя он не был первым, кто использовал наркоз, он не только провёл более 300 операций с применением эфира и хлороформа, но и детально проанализировал их, создав фундаментальные теоретические труды. А позднее он стал вторым в мире хирургом, применившим наркоз в военно-полевых условиях. Неоценим не только его практический вклад, но и теоретический. Будучи выдающимся анатомом, он создал отдельную ветвь науки, посвящённую строению тела.

Вид здания городской больницы им. Н. И. Пирогова (1912, арх. А.В. Иванов, бывшая Хлебная биржа, ныне — Рыбинский музей-заповедник) г. Щербакова (ныне — г. Рыбинск); слева — архитектурный ансамбль Спасо- Преображенского собора (1851) (ныне — действующий кафедральный соборный храм)

Чистота — залог здоровья

Не менее важную реформу в медицине провел Николай Склифосовский (1836–1904) — талантливый российский хирург и общественный деятель. Он считается основоположником современной гигиенической науки. Как и Пирогов, Склифосовский принимал участие в нескольких военных кампаниях и стал видным военно-полевым врачом. Накопленный опыт позволил ему создать важнейшие труды о госпиталях и оказании помощи на передовой.

Медсестра института им.Склифасовского у постели разведчика И.С.Павлова, освобожденного бойцами Красной Армии из немецкого плена

Другой его заслугой считается внедрение антисептической и асептической практики в медицине. В частности,

Склифосовский внедрил широкое использование антисептических растворов, таких как карболовая кислота, для

обработки инструментов, рук хирургов и поверхностей в операционных. А позднее, благодаря своему авторитету,

врач распорядился заменять токсичные химические препараты на асептику — стерилизацию физическим воздействием

кипячения или пара. Именно Склифосовский ввёл строгие стандарты чистоты в хирургических практиках,

предписывая обязательное применение стерильных инструментов и перчаток хирургами, благодаря которым

количество летальных исходов сократилось в десятки раз.

Одной из ключевых теорий Склифосовского была идея о взаимосвязи между состоянием окружающей среды и

здоровьем человека. Он утверждал, что внешние факторы, такие как чистота воды, качество воздуха и санитарные

условия, напрямую влияют на организм. Также учёный разработал концепцию профилактики инфекционных

заболеваний через улучшение санитарных условий. Он подчёркивал важность гигиенических мероприятий для

предотвращения распространения болезней, что сыграло ключевую роль в формировании санитарно-гигиенических

служб в России.

При этом Склифосовский занимался общественной деятельностью и оказал значительное влияние на развитие

медицинского образования, основав первую женскую медицинскую школу в России.

Вход в приемный покой Института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Первые женщины — доктора медицины

В то время для женщины получить образование, а тем более медицинское, было уже достижением. Даже возможности

посещать лекции и сдавать экзамены приходилось добиваться упорством и настойчивостью, несмотря на то, что

многие выдающиеся деятели медицины ратовали за возможность обучения для женщин.

Изначально женщины могли посещать занятия, но для них была недоступна возможность сдать экзамены и получить

диплом. Однако на деле женщин не пускали даже в аудитории. Рискуя авторитетом, преподаватели

Санкт-Петербургской медико-хирургической академии Сеченов и Боткин включили троих слушательниц в число своих

учеников: Надежду Суслову, Варвару Кашеварову, в замужестве Кашеварову-Рудневу, и Марию Бокову, которая

позднее стала женой Сеченова. Такое событие уже считалось «чудом», но затем в 1963 году власти испугались

распространения идей коммунизма и эмансипации и запретили девушкам вообще переступать порог аудиторий.

Будущим женщинам-врачам снова пришлось проявлять изобретательность и настойчивость.

Одной из решительных девушек оказалась Варвара Кашеварова (1841-1899). В 12 лет она сбегает из дома из-за

жестокого обращения, заболевает тифом и попадает в больницу в Царском Селе. Местные врачи помогают девочке

деньгами и одеждой. После этого, живя в Санкт-Петербурге, она скитается по чужим углам, учится читать и

писать по книгам. Повзрослев, девушка осваивает профессию повитухи, с которой современный человек знаком как

с акушеркой. Но затем Кашеварова решает продолжить обучение и стать «настоящим врачом», что становится

настоящим скандалом.

Получить образование ей помогают чиновники за договоренность о том, что после она будет работать в

Оренбургском крае, где требуется женщина-врач для мусульманок. Однако позднее места ей не выделяют, чтобы не

создать прецедент. Несмотря на закон, Кашеварова чудом остается в Санкт-Петербургской медико-хирургической

академии, следя за своей репутацией. Нахождение женщины в академии уже вызывает сильное недовольство. Лишь

заступничество Сеченова, Боткина и Руднева помогает ей получить допуск к экзаменам в 1968 году. В итоге за

высокие результаты в обучении она получает золотую медаль. На вручении диплома и медали девушку купают в

овациях и прямо в кресле несут на руках по залам академии. После выпуска Кашеварова продолжает заниматься

наукой, а также выходит замуж за бывшего преподавателя Руднева. И лишь спустя 8 лет женщине-врачу удается

защитить диссертацию и впервые в России получить звание доктора медицины.

Надежде Сусловой (1843-1918) повезло иметь отца с прогрессивными взглядами, который поощрял обучение дочери.

Он помог ей поехать в университет в Цюрих. Однако тогда медицинское образование было недоступно женщинам и в

Европе. Суслова долго добивается возможности учиться и в итоге оказывается единственной женщиной на курсе за

границей. Там же она пишет диссертацию и получает докторскую степень под руководством Сеченова, но в России

ей снова приходится добиваться допуска к госэкзаменам, чтобы подтвердить документ. Председателем комиссии

становится профессор Боткин, который восхищается знаниями студентки. В конечном итоге Суслова с успехом

проходит испытания, получает звание доктора медицины и работает акушером-гинекологом.

Марии Боковой (1839-1929) тоже пришлось пройти тернистый путь, чтобы стать врачом. Её отец был против

обучения, и тогда она оформляет фиктивный брак со своим репетитором врачом Боковым. Во время посещения

академии девушка разводится из-за того, что у нее завязываются отношения с Сеченовым. После государственного

запрета на образование для женщин Мария Сеченова отправляется учиться за границу. Она выбирает специализацию

на глазных болезнях, а позднее успешно защищает диссертацию по офтальмологии и становится доктором

медицинских наук. Во время франко-прусской войны, которая пришлась на конец её обучения в Цюрихе, Сеченова

добровольно отправляется служить во французский госпиталь сестрой милосердия. В конце концов она

возвращается в Россию, добивается возможности сдать экзамен и, получив диплом, работает в клинике глазных

болезней.

Все три врача стремятся заниматься научной деятельностью и исследованиями, однако в те времена это было всё

ещё запрещено для женщин.

Путь российской медицины — это, в первую очередь, история о самоотверженных людях, которые были готовы

пожертвовать всем ради спасения чужих жизней. Благодаря пытливому уму отечественных учёных было совершено

множество научных прорывов, которые коренным образом изменили медицину во всем мире.