Первые в спорте

Золотыми буквами в историю мирового спорта вписаны победы и рекорды советских и российских спортсменов, доказавших своё превосходство на Олимпийских играх и мировых чемпионатах. Однако ген победителей в русском ДНК заложился ещё задолго до оформления современных видов спорта с их утверждёнными правилами.

«Спортивные» царские дети

В 1670 году в своих записках «Сказания Светлейшему герцогу тосканскому Козьме Третьему о Московии» (лат. De

rebus moschoviticis ad serenissimum magnum hetruriae ducem cosmum tertium) курляндский посол Яков

Рейтенфельс пишет: «Царские дети упражняются каждый день в определённые часы в разных играх, конной езде

и метании стрел из лука; зимою делают для них небольшие возвышения из дерева и покрывают снегом, отчего

образуется гора. С вершины её они спускаются на саночках или на лубке, управляя палкою. Танцы и другие

занятия, у нас обыкновенные, при русском дворе не употребляются, но каждый день играют там в шахматы».

Переход физического воспитания из разряда игр и забав в ранг образовательной дисциплины происходит при

Петре I. Он открывает учебные заведения, в которых физические упражнения становятся обязательным предметом.

Но такой подход все ещё для избранных. Крестьянская Русь с азартом практикует свои «спортивные дисциплины»,

правила которых отличаются от уезда к уезду.

«Молодые люди собирались в праздники, боролись, бегали взапуски, скакали на лошадях вперегонки, метали

копьём в кольцо, положенное на земле, стреляли из луков в войлочные цели и в поставленные шапки. В этих

играх победители получали награды и выигрывали заклады», — пишет русский этнограф Н.И. Костомаров в статье

«Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях», которая выходит в журнале

«Современник».

Модный спорт

Во второй половине XIX в. в связи с развитием научных исследований и появлением у непривилегированных слоёв

населения возможности приобщиться к активному времяпрепровождению спорт получает по-настоящему широкое

распространение. На это же время приходится начало пропаганды спорта как части здорового образа жизни. В

этот момент появляется большое количество обществ и кружков спортивной направленности.

В 1883 году в Москве открывается Русское гимнастическое общество. В списке его учредителей: писатель

Антон Чехов, журналист Владимир Гиляровский, купцы Морозовы. Аристократы и дворяне занимаются борьбой,

боевыми искусствами, тяжёлой атлетикой.

Гимназисты во время выполнения упражнений на гимнастических снарядах: брусьях и перекладине

Офицеры Главной гимнастическо-фехтовальной школы выполняют гимнастические упражнения в присутствии императора Николая II, прибывшего на смотр школы с вел. княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Анастасией (наблюдают за выступлениями на помосте под шатром)

В это время в стране активно проводятся научные исследования в области здравоохранения. В Петербурге врач

Владислав Краевский, который позже получит прозвище «Отец русской атлетики», организует спортивный

кружок, где занимаются порядка пяти сотен спортсменов. Девиз общества — «Занятие с отягощениями —

есть средство от всех болезней, развитие красивого и гармоничного тела». В 1897 году кружок переименуют в

Санкт-Петербургское атлетическое общество, а покровительствовать ему будет великий князь Владимир

Александрович, так как в те годы спортом увлекаются многие члены императорской семьи.

Подобные кружки начинают появляться и в других городах России. Так, в Пскове открывается два спортивных

объединения: гимнастическое общество «Сокол» и Псковское общество содействия телесному воспитанию учащейся

молодежи.

Представители России участвуют в работе международных спортивных организаций. В 1894 г. генерал А.

Бутовский стал членом Международного олимпийского комитета, также он являлся одним из главных

организаторов I Олимпийского конгресса и I Олимпиады в Греции.

В это же время граф Георгий Иванович Рибопьер — русский общественный деятель, по совместительству

крупный коннозаводчик, а также силач, борец и меценат, собирает по всей стране талантливых спортсменов и

создаёт им условия для тренировок. Перед Олимпийскими играми 1908 года в Лондоне именно он формирует

команду, которая будет принимать участие в главных мировых соревнованиях, и спонсирует её. На Олимпиаду от

Российской империи отправляются четыре борца, двое из которых, Николай Орлов и Александр Петров,

завоёвывают серебряные медали. Помимо них в составе российской делегации марафонец Георг Линд и

разносторонний талантливый спортсмен и педагог Николай Александрович Панин (Коломенкин), который

завоевывает первую российскую золотую олимпийскую медаль. Сделал он это в мужском одиночном катании на

коньках в дисциплине «специальные фигуры».

В 1911 г. в стране создается российский Олимпийский комитет. Российскую делегацию на Олимпиаде 1912

года возглавляет великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат императора Николая II, который и сам

участвует в соревнованиях по конному спорту.

После Олимпиады для улучшения результатов спортсменов по указу Николая II создаётся Канцелярия главного

наблюдающего за физическим развитием народонаселения. Она контролирует проведение всероссийских чемпионатов

и отборов в национальную сборную, поощряет спортивные организации, утверждает программу занятий

физкультурой в учебных заведениях.

Так, к началу Первой мировой войны в России насчитывается уже около 800 спортивных клубов и обществ,

объединяющих более 50 тысяч спортсменов.

Дачные легкоатлеты

6 июня 1889 года в деревне Тярлево, что недалеко от Санкт-Петербурга, проводятся первые в России официальные

соревнования по легкой атлетике. В программе — торжественное открытие с салютом и угощением в виде кислых

щей в бутылках, семечек, пряников и конфет и непосредственно состязание — бег на 69 саженей (147 м).

Организаторы соревнований, они же и первые участники, — молодежь, отдыхавшая на летних дачах. Кроме бега

юные атлеты осваивали прыжки в длину и высоту, метание диска. Петр Москвин, 17-летний организатор

соревнований, а потом и основатель «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта», позже адаптирует

правила футбола под русский хоккей. И эти правила будут действовать более полувека. А после революции он

начнет воссоздавать легкую атлетику уже в Советской России, организует и возглавит в Ленинграде Федерацию

легкой атлетики, разработает основы правил соревнований и судейства.

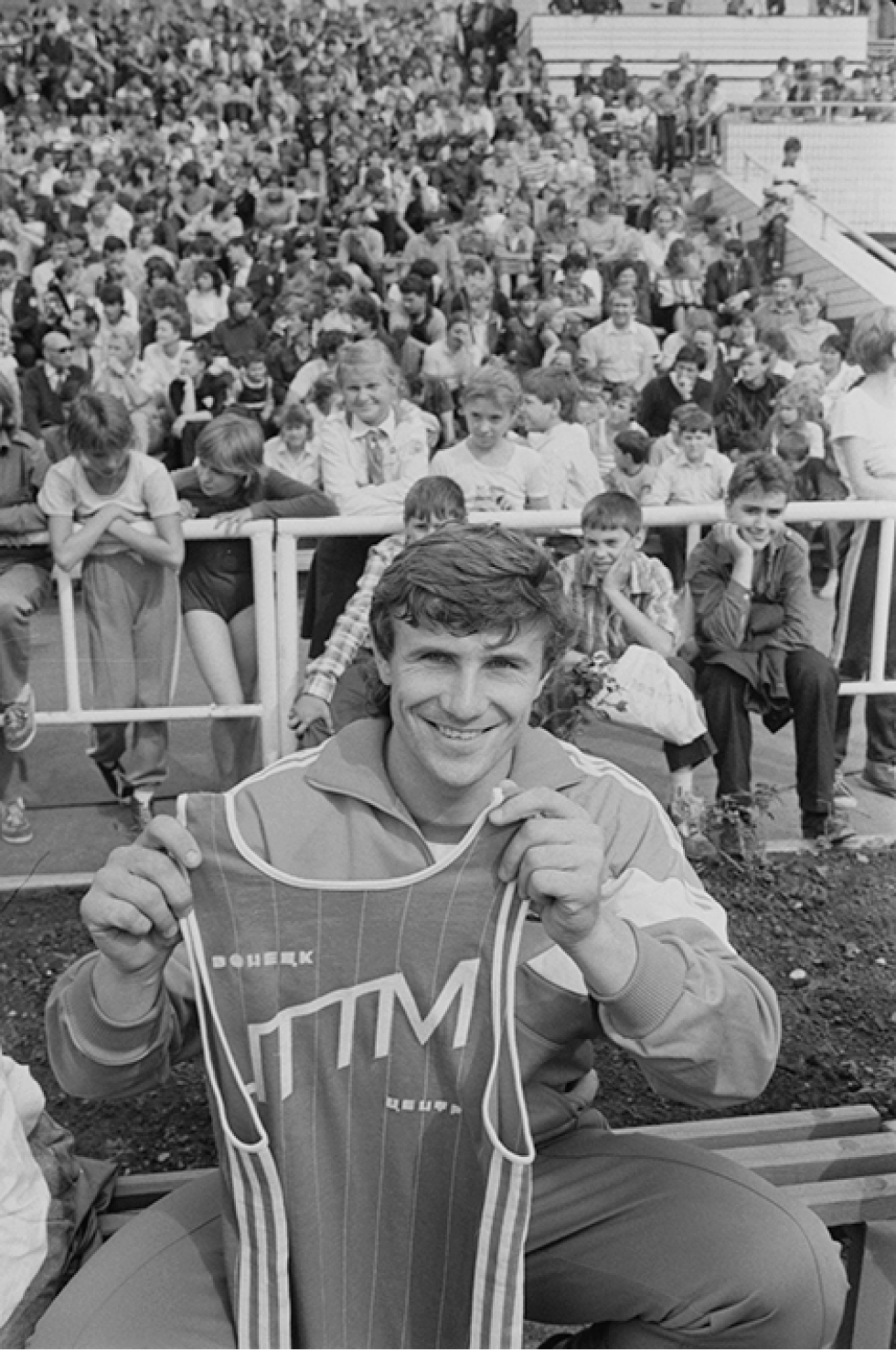

Сергей Бубка — советский спортсмен, чемпион по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше

6 м. Заслуженный мастер спорта СССР (1983 г.), чемпион Олимпийских игр 1988 г., шестикратный чемпион мира

(1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997 гг.);

Сергей Бубка

Светлана Мастеркова — советская и российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка на Олимпиаде в

Атланте 1996 года и чемпионка мира 1999 года, заслуженный мастер спорта России, обладательница мировых

рекордов, лучший атлет мира по версии ИААФ; Елена Исинбаева — российская прыгунья с шестом. Двукратная

олимпийская чемпионка (2004, 2008 гг.), обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2012 г.,

обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин, заслуженный мастер спорта

России.

Эти и другие звезды легкой атлетики не зажглись бы на спортивном мировом небосводе, если бы не первые

забеги на дачных аллеях, не талант и энтузиазм Москвина и первых его соратников, страстных поклонников

«королевы спорта» — легкой атлетики.

Советский спорт

После революции 1917 года и до окончания Второй мировой войны советские спортсмены не участвуют в

Олимпийских играх. В СССР активно формируется своя культура по физическому воспитанию.

Уже в 20-е годы возникают первые советские спортивные объединения. Их возглавляет Высший совет физической

культуры, который позже будет переименован в Комитет по физической культуре и спорту.

В 1923 году формируется первое спортивное общество «Динамо», которое скоро будет греметь на всю страну.

Вслед за ним — спортивное общество работников Промысловой кооперации — «Спартак», а также ЦСКА (в те годы

ЦДКА — Спортивный клуб Центрального дома Красной армии), «Зенит» (профсоюз оборонной промышленности),

«Локомотив» (профсоюз железнодорожников) и «Торпедо» (профсоюз автозаводцев).

Колонна физкультурниц Добровольного спортивного общества "Динамо" на физкультурном параде

Опыт добровольческих обществ распространяется на всю страну — вскоре их действует около семидесяти. Спорт становится важной частью жизни каждого советского гражданина. Во дворах атлеты крутят «солнышко» на турниках, а на заводах и фабриках проводится производственная гимнастика.

Работницы московского завода "Фрезер" на занятиях секции легкой атлетики

Первые в спорте — первые на фронте

22 июня 1941-го в самый разгар праздника «Мастера спорта — детям» становится известно о нападении Германии

на СССР. Спустя пять дней на стадионе «Динамо» начинается формирование отрядов особого назначения, в

которые записываются многие знаменитые советские спортсмены: чемпионы по боксу — С.С. Щербаков и Н.Ф.

Королёв, чемпионы по легкой атлетике — братья Знаменские и А.Х. Исаев, чемпионы по тяжёлой атлетике —

Н.И. Шатов, чемпионка по лыжному спорту — Л.А. Кулакова и многие другие.

Не остаются в стороне и спортсмены ЦДКА. Армейские атлеты одними из первых меняют спортивные снаряды на

боевое оружие: группы подрывников и разведчиков, ударные лыжные батальоны воюют на передовой линии фронта и

в тылу врага. В мае 1942 года в Ленинграде проходит знаменитый футбольный матч, который поражает

нацистов. Несмотря на блокаду, спортсмены совершают настоящий подвиг — на поле выходят команды «Динамо» и

Ленинградского металлургического завода.

Советская кузница

В 1947 году СССР был впервые приглашён в качестве страны-участницы на первую послевоенную Олимпиаду в Лондоне. Однако, оценив возможности команды, руководство Советского Союза решило отложить важный старт ещё на четыре года. С этого момента перед спортивным комитетом стоит чёткая задача — выиграть международные соревнования, доказать лидерство советских атлетов во всем мире. Задача выполняется полностью. В 1952 году в Хельсинки Советская сборная производит фурор. По результатам соревнований во всех дисциплинах у СССР — 71 медаль: 22 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых. Из 71 медали 6 медалей выигрывает Виктор Чукарин — настоящая легенда спортивной гимнастики.

Абсолютный чемпион СССР по спортивной гимнастике В.И.Чукарин выполняет соскок с перекладины на тренировке в Львовском государственном институте физкультуры

Начиная с 50-х годов к спорту применяется научный подход, открывается большое количество вузов, которые

готовят тренеров и педагогов. Продолжается рост спортивных клубов: «Трудовые резервы», «Водник», ДОСААФ.

Советская спортивная машина работает бесперебойно, готовя кадры для больших олимпийских пьедесталов.

Строится новая инфраструктура. Настоящим дворцом спорта, не имевшим аналогов в СССР, становится Центральный

стадион им. В.И. Ленина, сегодня известный в России и далеко за её пределами как Олимпийский комплекс

«Лужники».

Вид Лужнецкой набережной Москвы-реки и Центральный стадион имени В.И.Ленина во время спортивного мероприятия (снято с верхней точки)

Стадион открывают 31 июля 1956 года. Общая площадь — свыше 150 гектаров. Он становится одной из самых

больших спортивных площадок мира. Сегодня единый архитектурно-парковый ансамбль спорткомплекса объединяет

более 80 сооружений и объектов, наиболее значимые из которых — Большая спортивная арена, Малая спортивная

арена, Дворец спорта (на реконструкции), Аквакомплекс, Северный спортивный центр, Южный спортивный

центр, УСЗ «Дружба», Ледовый дворец «Кристалл», Спортивный городок, Теннисный клуб.

Визитная карточка «Лужников» — Большая спортивная арена. Глобальная реконструкция, проведённая к чемпионату

мира по футболу 2018 года, сделала её уникальным техническим сооружением. Общая площадь теперь составляет

221 000 м2, вместительность — 81 000 зрителей.

Этот стадион в 1957 году примет чемпионат мира по хоккею с шайбой, в 1980-м — летние Олимпийские игры, 27

мая 1971 года именно здесь, на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина, в Лужниках, в

присутствии десятков тысяч болельщиков состоится прощальный матч великого спортсмена Льва Яшина —

советского футбольного вратаря, выступавшего за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион

1956 г. и чемпион Европы 1960 г., пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957 г.),

лучший вратарь XX в. по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar, входит в список

лучших игроков XX в. Продолжая футбольные традиции, в 1999-м на газон Лужников выйдут финалисты Кубка УЕФА,

в 2008-м зрители будут наблюдать за финалом Лиги чемпионов и, наконец, в 2018-м состоится чемпионат мира по

футболу и чемпионат мира по пляжному футболу в 2021-м.

Хозяйка Олимпиады

Дважды в истории наша страна принимает у себя главное спортивное событие планеты — Олимпийские игры.

80-е в СССР — это период спортивных костюмов с символикой СССР, трикотажных треников, вязаных спортивных

шапочек и гетр. Спорт становится абсолютно массовым — любительские занятия физической культурой,

заполненные катки и волейбольные площадки, дворовый футбол и лыжные забеги. Катализатором выступает

подготовка к Олимпиаде-80 в Москве и сам спортивный праздник мирового масштаба.

Олимпиада в Москве становится урожайной на медали для пловца Владимира Сальникова — три золота. С таким же

результатом завершает свои выступления гимнаст Александр Дитятин. В его копилку помимо трёх золотых медалей

также входят четыре серебряные и одна бронзовая. За такой яркий успех имя Дитятина будет внесено в Книгу

рекордов Гиннеса.

Это был удивительный праздник спорта, отточенной техники, силы духа и вершин человеческих возможностей с

трогательным талисманом Олимпийским Мишкой, чьи огромные слёзы тронули зрителей всего мира. Сборная СССР

побеждает в общем зачёте, что становится настоящим триумфом для страны, её атлетов и болельщиков. И если

Олимпийские игры 1980 года стали 22-ми летними по счёту, то 22-я зимняя Олимпиада, что символично, в 2014

году снова возвращается в Россию, на этот раз в Сочи.

Перед Олимпийскими играми по стране проносится эстафета олимпийского огня. Впервые огонь спустился под

воду и даже побывал в космосе.

Церемония открытия проходит на специально построенном для Игр стадионе «Фишт», получившим своё название от

одноименной горной вершины, что в переводе с адыгейского означает «белая голова».

Стадион рассчитан на 40 000 зрителей для Олимпиады и на 45 000 зрителей для футбольных матчей.

На снежных и ледовых трассах сочинской Олимпиады нет равных в фигурном катании Евгению Плющенко, Юлии

Липницкой, Аделине Сотниковой, Татьяне Волосожар и Максиму Транькову и другим российским фигуристам. В

шорт-треке непобедим Виктор Ан, в скелетоне нет равных Александру Третьякову. Уик Уайлд берёт золото

в сноуборде, в бобслее — Александр Зубков, Алексей Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий

Труненков.

Золотой состав сборной биатлона — Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин.

Александр Легков — лучший в лыжных гонках. По итогам Игр Россия одерживает победу в общем медальном зачёте

— 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Золотой лЁд

«Зимой они имеют (как и голландцы) коньки, которые они употребляют, когда воды покрыты льдом, но не для

путешествия, но только для упражнения и согревания на льду. Эти коньки сделаны из дерева, внизу с длинным и

узким железом, хорошо полированным, но загнутым спереди; для того, чтобы железо могло бы лучше резать лёд,

поворачивают ноги внутрь, когда скользят вперёд, таким образом, они несутся прямо с большой скоростью», —

так описывает в своём сочинении английский дипломат граф Ч. Карлейль в 1663 г. увлечение москвичей

катанием на коньках. Вековые традиции вкупе с холодным климатом, положенные на профессиональную подготовку,

породили целое созвездие конькобежных и хоккейных звёзд.

Так, в СССР первая половина 60-х в конькобежном спорте проходит под знаком Лидии Скобликовой — первой

шестикратной и единственной абсолютной олимпийской чемпионки в конькобежном спорте среди женщин. Целых

шесть раз она поднимается на высшую ступень олимпийского пьедестала. На Играх 1964 года она побеждает на

всех четырёх дистанциях. Этот рекорд не побит до сих пор никем в мире. Кроме того, она становится

двукратной абсолютной чемпионкой мира в классическом многоборье и многократной чемпионкой мира на

отдельных дистанциях.

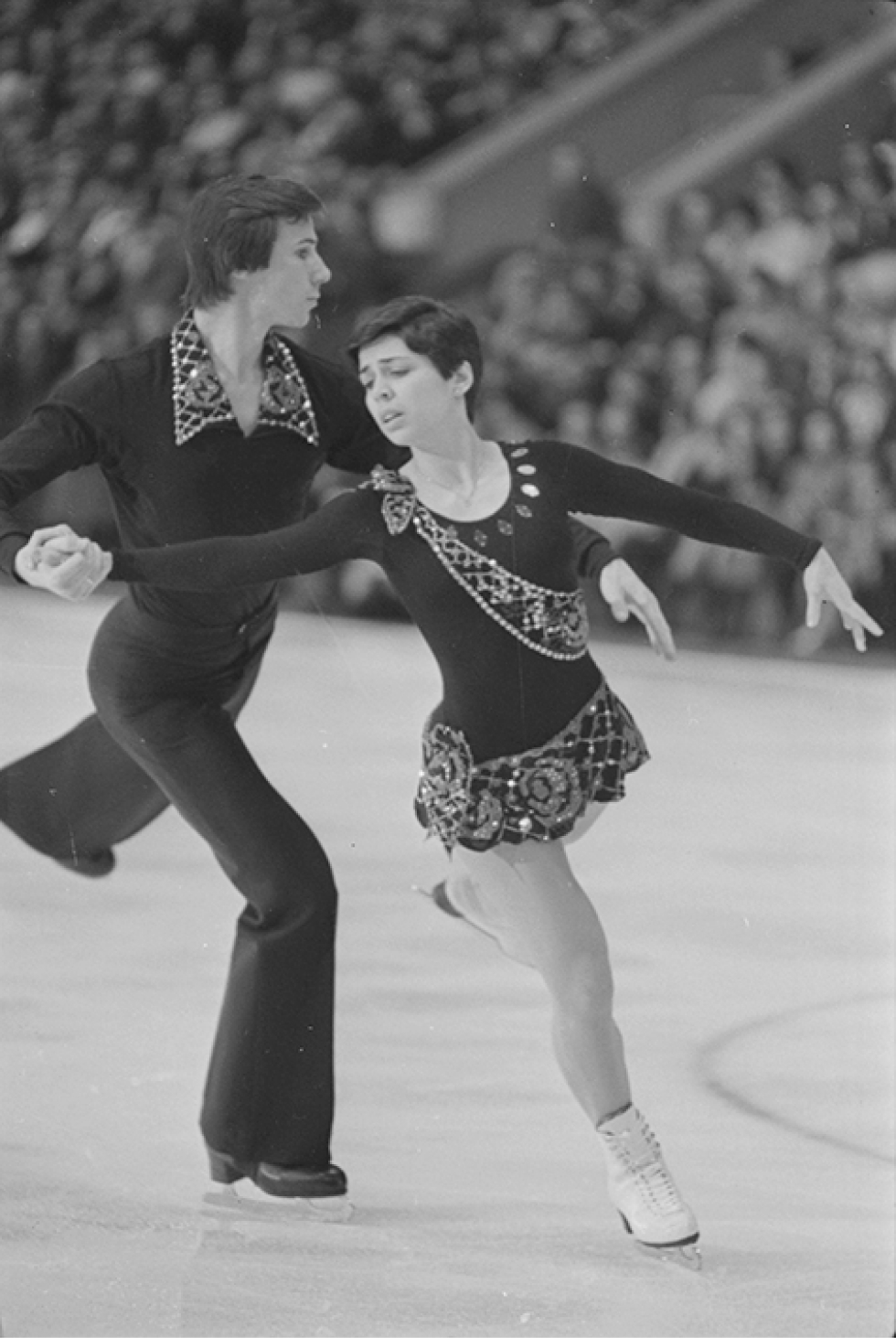

Фигурное катание становится одной из эмблем советского спорта. Самой успешной фигуристкой в истории

парного катания становится Ирина Роднина — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка,

десятикратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка СССР. Она не проиграла

ни одного соревнования с 1969 по 1980 гг.

Советские фигуристы, многократные чемпионы мира и Европы И.К.Роднина и А.Г.Зайцев во время выступления на международных соревнованиях по фигурному катанию на приз газеты "Нувель де Моску" на льду Дворца спорта Центрального стадиона им. В.И.Ленина

Продолжают победоносные традиции фигурного катания чемпионы новой России. Евгений Плющенко — двукратный

олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира,

семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию

и десятикратный чемпион России. В 2002 году Евгений Плющенко становится первым фигуристом, выполнившим на

соревнованиях каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер. А в 2001 году — первым среди

мужчин выполнившим вращение бильман, каскад тройной аксель — ойлер — тройной флип.

Ирина Лобачёва и Илья Авербух — серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду. Чемпионы мира 2002

г., чемпионы Европы 2003 г., трёхкратные чемпионы России.

Ирина Эдуардовна Слуцкая — двукратная чемпионка мира, первая в истории семикратная чемпионка Европы по

фигурному катанию, единственная в мире фигуристка-одиночница четырёхкратная победительница финалов мировой

серии Гран-при по фигурному катанию.

И это только часть имён лучших российских фигуристов, которые продолжают покорять мировой лёд.

Ещё один повод для гордости советских, а позднее и российских болельщиков — хоккей на льду. Дорогу

современной российской сборной к победам прокладывает советская «Красная машина». Сборной СССР нет

равных ни на Олимпийских играх, ни на чемпионатах мира.

Валерий Харламов — нападающий команды ЦСКА с 1967 по 1981 гг. и сборной СССР, заслуженный мастер спорта

СССР, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. В 1972 и 1973 годах признаётся лучшим

хоккеистом СССР (1972, 1973 гг.).

Владислав Третьяк — советский хоккеист, вратарь, тренер, государственный и политический деятель. В период

с 1969 по 1984 г. защищает ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В матчах чемпионата СССР сыграл 482

матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 матчей, в турнирах Кубка Канады — 11 матчей.

Трёхкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, лучший вратарь чемпионатов мира 1974,

1979, 1981, 1983 годов. В 2000 году Международная федерация хоккея и Федерация хоккея России провозглашает

Третьяка лучшим игроком XX века.

Продолжает советские традиции новое поколение хоккеистов: Павел Буре, «Русская ракета», выступает сначала за

сборную СССР, а потом за сборную России. В составе сборной СССР выигрывает золото молодёжного чемпионата

мира 1989 года и серебро в 1990 и 1991 годах. Также в составе основной сборной СССР берёт золото

чемпионата мира 1990 года и бронзу в 1991 году. Выступает за сборную России на Олимпийских играх 1998 года

и 2002 года.

Павел Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года и бронзовый призёр Олимпиады-2002, чемпион мира 2012 года,

двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005

года. Включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

И сегодня на льду миллионы поклонников следят за виртуозной техникой трёхкратного чемпиона мира Александра

Овечкина и восхищаются двукратным чемпионом мира, участником трёх Олимпийских игр Евгением Малкиным.

Увидеть живую историю советского и российского хоккея можно в Музее хоккейной славы в Москве. Открытие

его проходит в 2016 году в честь начала чемпионата мира по хоккею в здании, которое имеет статус памятника

архитектуры начала XX века, в триумфальном стиле сталинского ампира. На первом этаже — Зал славы

отечественного хоккея, куда помещены спортсмены и тренеры, сделавшие наш хоккей лучшим в мире. На втором —

выставка «Красная машина. Страницы истории».

Грация и характер

Ещё Александр Суворов во второй половине ХVIII века создаёт собственную систему военно-физической

подготовки, в основу которой закладываются военно-полевая гимнастика, утренняя гимнастика и закаливание.

С 1828 года в кадетских корпусах и дворянских школах вводят немецкий опыт организации занятий

гимнастикой.

Первым российским специалистом, который начал изучать зарубежные системы преподавания гимнастики,

становится будущий основатель института физкультуры в Санкт-Петербурге учёный-анатом, врач и педагог Пётр

Лесгафт. Он разрабатывает специальную систему физического воспитания детей для всей страны. Но первые

успехи на профессиональном уровне и на мировых площадках придут позже.

Сегодня российская гимнастика является лидером в мировом спорте — грация и сила, пластика и характер — этот

сплав качеств снова и снова приносит россиянам медали высшей пробы. Эти имена знает весь мир: Алина Кабаева

— олимпийская чемпионка 2004 г. в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 г.,

двукратная абсолютная чемпионка мира (1999, 2003 гг.), пятикратная абсолютная чемпионка Европы (1998—2000,

2002, 2004 гг.), шестикратная абсолютная чемпионка России (1999—2001, 2004, 2006—2007 гг.). Алексей Немов —

многократный чемпион Олимпийских игр. В 2000 году признан лучшим спортсменом мира.

Однако ничего этого бы не было без советской школы.

Советская гимнастка Лариса Латынина в конце своей карьеры поставила рекорд, собрав наибольшую по количеству

коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта — девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых

медалей. Этот рекорд сможет побить Майкл Фелпс только через 48 лет.

Николай Андрианов, выдающийся советский гимнаст, выступает на трёх Олимпиадах с 1972 по 1980 год. Собрав

урожай из пятнадцати наград, становится семикратным олимпийским чемпионом и пятикратным серебряным

призёром. Кроме того, выигрывает три бронзовых медали. Он до сих пор занимает первое место в мире по общему

количеству медалей, завоёванных на Олимпийских играх в мужской спортивной гимнастике.

Лыжных дел мастера

Ещё в XVII в. на Руси лыжи используют и в охоте, и в быту, и в воинском деле. В частности, в 1608—1610 гг.

лыжный отряд успешно действует в боях с польско- литовскими и немецкими наёмниками при снятии осады с

Троице-Сергиевой лавры. Однако первый спортивный чемпионат по лыжным гонкам проходит в Москве только

в феврале 1910 года. Тридцать километров по Петровскому парку, Ходынскому полю, Москве-реке быстрее всех

пробежал Павел Бычков.

В СССР популярными становятся как массовые короткие, так и сверхдлинные дистанции, стартом или финишем

которых была Москва. Так, в 1927 году московские лыжники совершают переход из Москвы в Осло за 35 дней.

Отечественная лыжная школа богата на рекорды: Галина Кулакова — четырёхкратная олимпийская чемпионка,

пятикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта

СССР (1970), заслуженный тренер России;

Любовь Егорова — российская лыжница, единственная шестикратная олимпийская чемпионка современной России.

Три золотых медали в копилку отечественного спорта она принесла в 1992 году. На следующей зимней Олимпиаде

1994 года выиграла ещё три золота. Кроме шести высших в послужном списке Егоровой ещё и три серебряные

олимпийские награды. Впрочем, выбрать самую великую лыжницу СССР и России сложно, так как на этот титул

может претендовать и Лариса Лазутина, 11-кратная чемпионка мира с пятью олимпийскими медалями высшего

достоинства, и Раиса Сметанина, завоевавшая десять медалей на пяти Олимпиадах (дебютировала на Играх-1976,

последний же раз поднялась на подиум в Альбервиле-1992), и трёхкратные олимпийские чемпионки Елена Вяльбе

и Юлия Чепалова.

Мужские лыжные гонки также держат высокую планку мировых рейтингов — Александр Легков, Сергей Устюгов,

Никита Крюков, Александр Большунов — обладатели множества наград, в том числе и олимпийского золота.

Богатырский ген

В 1899 г. в Милане русский тяжелоатлет Сергей Елисеев одерживает победу в международном конкурсе силачей

по поднятию тяжестей. Это первый опыт выхода русских богатырей на мировую арену.

В это же время в цирках Российской империи карьеру циркового борца начинает бывший портовый грузчик из

Севастополя. Звали его Иван Поддубный. Слух о его невероятной силе распространяется стремительно, и в 1903

году основатель «Санкт-Петербургского атлетического общества» граф Георгий Рибопьер вызывает Поддубного в

Петербург, где тот получает приглашение представлять Россию на чемпионате мира по борьбе в «Казино де Пари»

в Париже. Там после комиссии ему составили медицинскую карточку: рост 184 см, вес 118 кг, бицепс 46 см,

грудь 134 см на выдохе, бедро 70 см, шея 50 см. С этого турнира начинается яркое и победоносное шествие

Поддубного за рубежом. Карьеру свою Иван Максимович Поддубный завершает в 70 лет.

В ноябре 1939 года Ивану Поддубному в Кремле за выдающиеся заслуги «в деле развития советского спорта»

вручают орден «Трудовое Красное Знамя», а также присваивают звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 1945 году

— звание «Заслуженный мастер спорта СССР».

Природная сила и выносливость, упрямый русский характер, генетическая память, сохранившая дух былинных

богатырей и славные воинские победы формируют крепкую основу для развития силовых видов спорта сначала в

Российской империи, а затем и в Советском Союзе, где в 60-х годах восходит звезда штангиста Юрия Власова —

олимпийского чемпиона (1960), серебряного призёра Олимпийских игр (1964), четырёхкратного чемпиона мира и

шестикратного чемпиона Европы. Всего за несколько лет он вместе с весом своей штанги поднимает планку

мирового рекорда в сумме троеборья на целых 70 кг. Свою первую Олимпиаду 1960 года в Риме Власов заканчивает

с четырьмя рекордами, и когда он идёт по улочкам древнего города со стадиона в Олимпийскую деревню пешком,

за ним бежит толпа, скандируя его имя. Всего Власов установил 31 мировой рекорд и 41 рекорд СССР.

За ним последуют триумфы ещё одного советского богатыря Бориса Лагутина — боксёра, который станет

двукратным чемпионом Олимпийских игр (1964 и 1968). Ну а пожать руку самому известному российскому

богатырю сегодня может любой мальчишка, который запишется в секцию борьбы и примет участие в турнирах на

призы Александра Карелина — легенды борьбы классического (греко-римского) стиля. Заслуженный мастер спорта

СССР (1988 г.), Герой Российской Федерации (1997 г.), трёхкратный победитель Олимпийских игр (1988,

1992, 1996 гг. в категории до 130 кг), девятикратный чемпион мира (1989—1991, 1993—1995, 1997—1999 гг.),

12-кратный чемпион Европы (1987—1991, 1993—1996, 1998—2000 гг.), серебряный призёр Олимпийских игр 2000

г., чемпион мира среди юниоров 1988 г., 13-кратный чемпион СССР, СНГ и России (1988—2000 гг.). Победитель

Кубка «Абсолютный чемпион мира» 1989 г. Четыре раза награждён «Золотым поясом» как лучший борец планеты —

в 1989, 1990, 1992, 1994 гг. Пятикратный победитель международного турнира памяти Ивана Поддубного.

Александр Карелин за свою карьеру потерпел только пять поражений, а 888 поединков выиграл. Занесён в Книгу

рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни одной схватки.

Герои спорта

Список героев современного российского спорта не будет полным без медалей и достижений Александра Попова

и Владимира Сальникова — двух величайших пловцов нашей страны, каждый из которых владелец четырёх

олимпийских медалей. Или Светланы Ромашиной — семикратной олимпийской чемпионки, самой титулованной

спортсменкой в истории синхронного плавания.

Не обойтись без упоминания Марии Шараповой, одной из десяти женщин в истории, обладающей карьерным

шлемом (выиграла все турниры Большого шлема в разные годы), серебряный призер Олимпийских игр 2012 г.

Также стоит назвать имя Андрея Кириленко, одного из лучших игроков в истории отечественного баскетбола,

чемпиона Европы, лидера и капитана олимпийской сборной России на Олимпиаде-2008.

Современные российские атлеты, а также их тренеры и болельщики — это единый механизм, все элементы

которого работают для одной цели — победы на мировых чемпионатах и Олимпийских играх. И большая часть этих

побед у России — ещё впереди.