ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Величие и сила страны проявляются не только в её культурных достижениях и экономическом процветании, но и в её способности защищать свою независимость и интересы. Военное превосходство и рекорды страны — это путь к сохранению её суверенитета, безопасности и национальной гордости.

Оружейные столицы

Военно-промышленный комплекс СССР представляет собой не просто производство оружия. Миллионы талантливых

инженеров, физиков, химиков находят поистине революционные открытия, позволяющие стране выйти в лидеры в

военном секторе.

Однако, можно смело говорить, что базой для успешного научно-технического старта становятся наработки

мастеров старинных «оружейных» столиц России.

В Туле «Государево самопальное дело» закладывает своим указом царь Фёдор Иоаннович. А примерно через сто

лет, в 1712 году, Петр I приказывает построить здесь заводы, чтобы увеличить выпуск оружия. Так производство

из ремесленного становится заводским.

На фронт войны 1812 года тульские оружейники поставляют более полумиллиона ружей. В Первую мировую они

производят до полумиллиона винтовок, около сотни тысяч револьверов и до десяти тысяч пулеметов в год. До

начала Великой Отечественной войны именно здесь разрабатываются уникальные типы стрелкового оружия, которые

сыграют значительную роль для Победы.

Ижевск — город, образованный из рабочего поселка при железоделательном заводе, в 1807 году становится

площадкой для нового оружейного производства. И уже к концу 1812 года здесь массово производятся штуцеры,

карабины, мушкеты и пистолеты. Ижевские оружейники отличаются большой смекалкой и предлагают новинки того

времени — крупнокалиберные дробовики и комбинированные ружья с нарезными и гладкими стволами. В годы Великой

Отечественной войны завод снова устанавливает рекорды — уже в 1941 году он выпускает 12 тысяч винтовок в

сутки, что равно вооружению одной дивизии. А в 1945 году — целых 20 видов военной техники. Всего за годы

войны Ижевск производит более 11 миллионов винтовок и карабинов, более 15 тысяч авиационных пушек, более 130

тысяч противотанковых ружей.

Позже, уже в Советском союзе город Горький, ныне Нижний Новгород, становится настоящим центром

индустриальной мощи. Здесь концентрируются производства военно-промышленного комплекса. В годы Великой

Отечественной войны в Горьком производятся стратегически важные виды оружия. Абсолютный мировой рекорд

по выпуску артиллерийского вооружения принадлежит Горьковскому заводу №92, который даёт фронту 100 тысяч

пушек, в то время как все остальные заводы страны производят 86 тысяч, а Германия и ее союзники — 104

тысячи.

При этом, Горьковские пушки во много раз превосходят по мощности зарубежные аналоги по тактико-техническим

характеристикам, скорострельности, точности и ещё целому ряду показателей.

Завод выходит в лидеры по производству танков — каждый четвертый танк Красной Армии выпускается здесь.

Как и каждый четвертый истребитель. В 1944 году здесь, впервые в мире, разрабатывается уникальный метод

конвейерной сборки самолетов. Завод начинает производить по 25 машин в день, что равно примерно половине

авиапарка одного истребительного полка.

Здесь же выпускается самое большое в СССР количество подводных лодок.

Однако, военно-техническая история ведущих производств, заводов и фабрик, их рекорды и достижения — это,

безо всякого сомнения, люди, посвятившие свою жизнь проектам, которые становятся настоящими символами

страны. Многие из них и сегодня носят имена своих создателей.

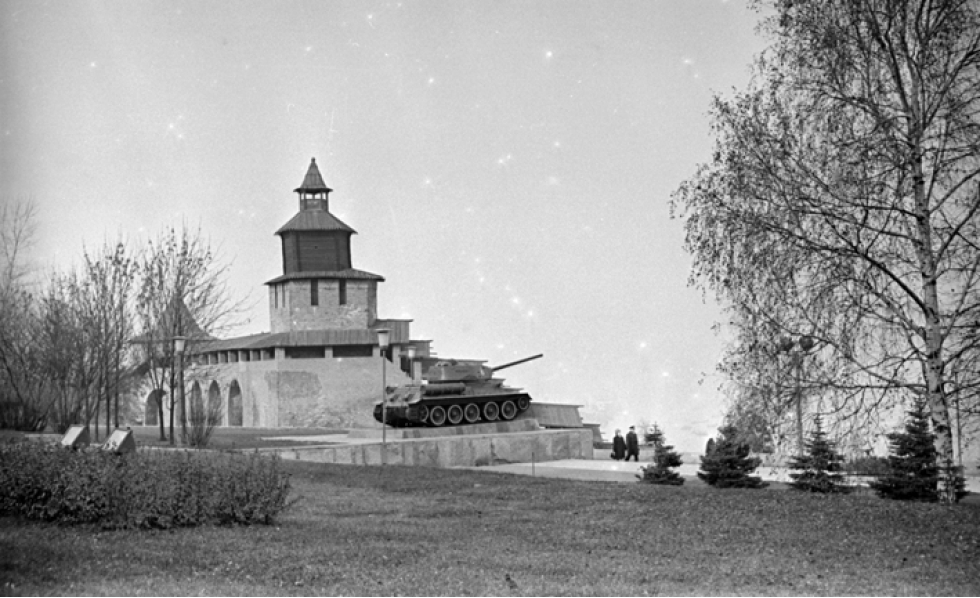

Постоянно действующая выставка техники, выпускавшейся в г.Горьком в годы Великой Отечественной войны, на территории Нижегородского кремля; вид Дмитриевской башни кремля

Оружейных дел мастера

В 1889 году артиллерийский капитан Сергей Иванович Мосин предлагает на конкурс Военного министерства

Российской империи новую винтовку калибра 7,62 мм, что соответствует трем линиям — мерам в старых мерах

длины, отсюда и название — «трёхлинейка».

Но мало кто знает, что за стальным характером оружия стоит любовный роман.

За несколько лет до создания своего гениального изобретения Мосин влюбляется в Варвару, урождённую

Тургеневу, племянницу великого писателя. Проблема лишь в том, что на тот момент она является законной женой

тульского помещика Арсеньева. Варвара отвечает взаимностью. Все узнавший муж устраивает скандал, однако за

50000 рублей отступных готов жену отпустить. Для того времени это огромная сумма, и Сергей Мосин, чтобы

заработать, производит магазинную винтовку для оснащения императорской пехоты хорошим оружием. За своё

изобретение Мосин получает 30 тысяч рублей и орден Святого Владимира 3 степени. А спустя 5 лет ещё и

Михайловскую премию, чего хватило для организации свадьбы. В 1885 году оружейная комиссия признает винтовку

Мосина лучшей из 119 других систем, и, указав на необходимость доработки некоторых деталей, заказывает

Тульскому оружейному заводу. 16 апреля 1891 года император Александр III утверждает образец той самой

«трёхлинейки».

Выпуск винтовки Мосина продолжался и в СССР. В разные годы винтовка Мосина будет состоять на вооружении

около 30 стран, а в Белоруссии «трёхлинейку» официально снимут с вооружения только в 2005 году.

Командир указывает цель партизану, стреляющему из винтовки Мосина (образца 1891г.)

Вид памятника — барельефа конструктору стрелкового оружия С.И. Мосину (1958, скульп. В.Мухина, арх.Заварзин) у стен Тульского оружейного завода

В офицерской стрелковой школе в 1907 году на базе винтовки Мосина образца 1891 года будущий Герой

Социалистического Труда Федор Токарев разрабатывает автоматическую винтовку.

Это становится началом его конструкторской работы. В 1925 году на основе станкового пулемёта Максим он

производит ручной пулемёт МТ (Максима — Токарева), в 1927 году — первый советский пистолет-пулемёт, в 1938

году — самозарядную винтовку СВТ-38.

Знаменитый первый советский армейский самозарядный пистолет ТТ («Тула, Токарев») — тоже его детище.

Благодаря его таланту на свет появляется более 150 образцов стрелкового вооружения, которые серийно

производятся в СССР и других странах мира. Количество выпусков исчисляется миллионами экземпляров.

Доктор технических наук, автор различных типов стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии первой степени Ф.В.Токарев (сидит первый справа) среди рабочих-орденоносцев Тульского оружейного завода

Конструктор Василий Дегтярёв в 1916 году изобретает автоматический карабин, а в 1918-м возглавляет опытную мастерскую оружейного завода в Коврове, в дальнейшем ставшую проектно-конструкторским бюро автоматического стрелкового оружия. В 1927 году он создаёт ручной пулемёт ДП(«Дегтярева, пехотный»), который станет основным ручным пулемётом Красной Армии вплоть до 1945 года. А ещё — авиационные пулемёты ДА и ДА-2, танковый пулемёт ДТ, пистолет-пулемёт ППД-34 и ещё целый ряд образцов. В годы Великой Отечественной войны Дегтярёв в кратчайшие сроки проектирует противотанковое ружьё и налаживает его массовое производство, что, несомненно, оказывает неоценимую поддержку на поле боя.

Солдат Советской армии за 7,62-мм ручным пулеметом Дегтярёва

В.А. Дегтярёв, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда. (Портрет)

В 1940 году конструктор Георгий Шпагин создаёт самое массовое автоматическое оружие Красной армии времен Великой Отечественной войны — знаменитый ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), который стреляет практически в любых погодных условиях и при этом обходится сравнительно дёшево в производстве. На фронте бойцы его называют уважительно и по-домашнему — «Папаша». Всего выпускается порядка 6 миллионов штук и стоять будет ППШ на вооружении Советской армии до 1951 года.

Гвардейцы на стрельбище стреляют из автоматов ППШ

Конвейерная сборка пистолетов-пулеметов "ППШ" конструктора Г.С. Шпагина в цехе оборонного завода

В годы Великой Отечественной войны в Загорске, на заводе, который занимается изготовлением

пистолетов-пулемётов Шпагина, трудится молодой инженер Николай Макаров. После войны, в 1947 году он

принимает участие в конкурсе на новый компактный пистолет для старшего командного состава Советской Армии.

Позже конструктор напишет в своих воспоминаниях:

«Достаточно сказать, что я в то время работал ежедневно, практически без выходных дней, с восьми часов утра

и до двух-трёх часов ночи, в результате чего я дорабатывал и расстреливал образцов в два, а то и в три раза

больше, чем мои соперники, что, безусловно, дало возможность в совершенстве отработать надёжность

и живучесть».

В 1951 году пистолет Макарова принимается на вооружение и становится одним из символов Советской, а затем и

Российской армии.

В 1949 году группа конструкторов под руководством Евгения Драгунова создаёт первую советскую спортивную

целевую винтовку С-49 («Спартак-49»), предназначенную для высокоточной стрельбы. С ее помощью в 1950 году

член сборной СССР Василий Борисов устанавливает первый для нашей страны мировой рекорд по стрельбе

в упражнении стандарт 3х40, на дистанции 300 метров.

Свой «Спартак» Евгений Драгунов разрабатывает к летней Олимпиаде 1952 года в Хельсинки, однако винтовка так

хорошо приживается у спортсменов, что участвуют в Олимпийских играх вплоть до 1976 года.

В 1950-е годы конструктор Драгунов и его группа создают ещё целую серию спортивного оружия: малокалиберные

винтовки ЦВ-55 «Зенит», МЦВ-56 «Тайга», МЦВ-55 «Стрела», а также оружие для биатлонистов. В 1958 году

винтовки «Зенит», «Стрела» и «Тайга» на выставке в Брюсселе получают первые премии.

Самое массовое снайперское оружие в мире — винтовку СВД —

в 1963 году также создаёт Драгунов.

Всего, за всю свою карьеру он становится автором более 60 разработок и свыше 50 изобретений.

1947 год становится годом рождения настоящей легенды — автомата, занесённого в Книгу рекордов Гиннесса как

самое распространённое оружие в мире.

Будущий известный конструктор Михаил Калашников до Великой Отечественной Войны служит в танковых войсках,

где начинает создавать свои первые разработки.

В частности, он создаёт оригинальную конструкцию для ведения пистолетной стрельбы из танка. Идея создания

легкого, скорострельного и простого в использовании автоматического оружия приходит ему уже на фронте

Великой Отечественной. В августе 1941 года танкист Калашников оказывается в госпитале. Как позже он напишет

в мемуарах: «Немцы виноваты, что я стал военным конструктором». Первый пистолет-пулемёт он создаёт во время

своего реабилитационного отпуска. Испытания оружие не проходит, но Калашников продолжает работу и много

общается с простыми солдатами — потенциальными пользователями его изобретения. Осенью 1946 года с помощью

коллектива Ковровского завода №2 Калашников собирает три опытных образца. В итоге в 1947 году доработанный

автомат АК проявляет себя лучше других на испытаниях и рекомендуется к серийному производству. В 1948 году

на Ижевском мотозаводе выпускается первая партия в 1500 образцов. В следующем году автомат принят на

вооружение, а молодой тридцатилетний сержант Михаил Калашников получает Сталинскую премию I степени.

Помимо СССР и России автомат Калашникова и его модификации продолжают стоять на вооружении армий и

спецподразделений у более сотни стран мира. По простоте устройства и надежности действия АК считается одним

из лучших в мире образцов стрелкового оружия.

А в 2004 году на культурной карте России появляется Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.

Т. Калашникова, который сразу становится одной из главных достопримечательностей Ижевска — города, где в своё время было

запущено первое массовое производство АК-74 и где Михаил Тимофеевич жил и работал после Великой

Отечественной Войны.

Ежегодно музей принимает более 160 тысяч посетителей. Основная экспозиция представляет отечественную

историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия. Все выставочные залы оснащены

мультимедийным оборудованием. В современных демонстрационных залах — огнестрельном, пневматическом и

лучно-арбалетном тире можно увидеть различные образцы исторического и действующего оружия России.

Президент РФ Б.Н. Ельцин (слева) поздравляет всемирно известного конструктора автоматического стрелкового оружия М.Т. Калашникова с вручением ему нового российского ордена "За заслуги перед Отечеством"

Непобедимая мощь

Т-34 — самый известный советский танк и, одновременно, самый массовый танк Второй мировой войны. Его

разработкой и усовершенствованием с тридцатых годов занимается группа конструкторов под руководством Михаила Кошкина. Им удается найти

оптимальное соотношение между основными боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и

технологическими характеристиками. С 1942 по 1945 годы основное крупносерийное производство Т-34

разворачивается на машиностроительных заводах Урала и Сибири. Применение Т-34 на фронте оказывает огромное

влияние не только на исход всей войны, но и на дальнейшее развитие всего мирового танкостроения.

В 1944 году в Нижнем Тагиле группа инженеров под руководством конструктора Александра Морозова приступает к

модернизации танка. Устанавливается новое оборудование и оружие, увеличивается лобовое бронирование корпуса,

на 1,7 тонны снижается вес танка.

Танк Т-34, как символ трудового вклада горьковчан в достижении Победы, у стен Часовой башни Нижегородского кремля

В 1951 году новая версия — танк Т-54 получает новую полусферическую башню, ставшую отличительным признаком советских танков на несколько десятилетий

Танки Т-54 на Красной площади во время парада, посвященного 63-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

Этими машинами Советский Союз снабжает не только страны Варшавского договора, но и союзников на Ближнем

Востоке. А Т-54 получает гордое звание самого популярного танка ХХ века и занимает первое место по

количеству выпущенных единиц за всю историю танкостроения в мире.

Сегодня Вооруженные силы России используют новейшую модель — танк Т-14 «Армата», который считается одним из

самых современных и мощных танков в мире благодаря характеристикам брони, новейшим орудиям, а также

автоматической системой управления огнем.

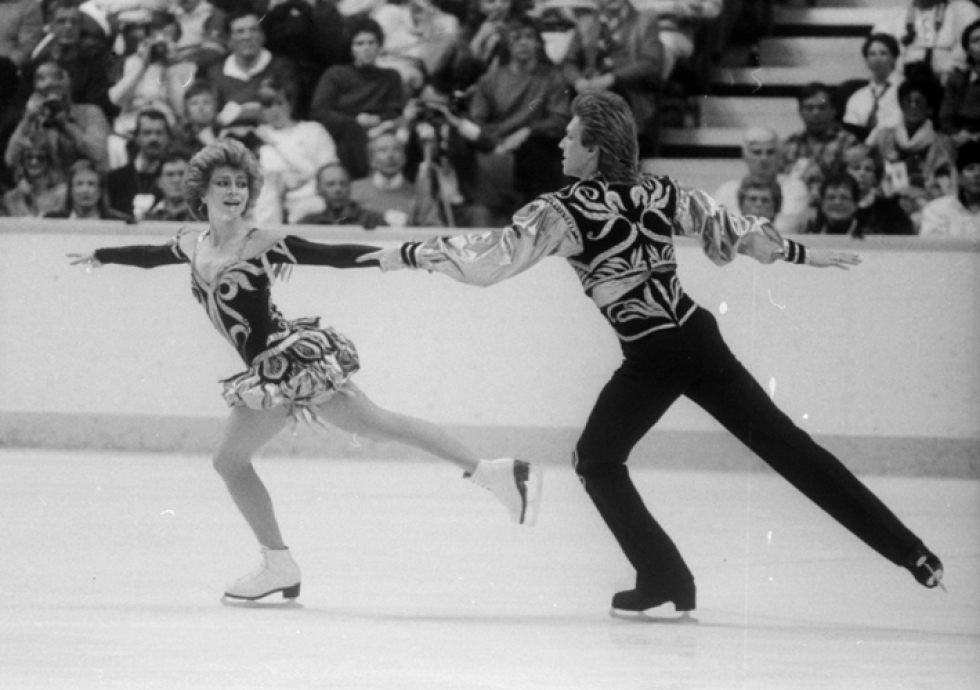

Чемпионы ХV зимних Олимпийских игр в спортивных танцах Н.Ф.Бестемьянова и А.А.Букин во время выступления

АВИАЦИЯ

Ставить рекорды в небе СССР начинает ещё до Великой Отечественной Войны. В 1937-м, когда Чкалов и Громов

совершают беспосадочный перелёт через Северный полюс в США на самолёте Туполева АНТ-25. Но в жизни самого

конструктора начинается самый тяжёлый период. Ему предъявляют обвинение, оказавшиеся в последствии ложным, и

отправляют в ЦКБ-29 — закрытое конструкторское бюро НКВД. В нём гениальный конструктор продолжает работу и

создаёт один из лучших серийных фронтовых бомбардировщиков Второй мировой войны — Ту-2.

30 декабря 1933 года Валерий Чкалов, на тот момент — лётчик-испытатель Государственного авиационного завода

№ 39 (ГАЗ № 39) совершает первый полёт на прототипе нового скоростного истребителя-моноплана И-16. Над

проектом работает авиаконструктор Николай Поликарпов.

После эксплуатационных испытаний в Крыму, новейший истребитель демонстрируется широкой публике — он

пролетает над Красной площадью на Первомайском параде в Москве.

Затем, в 1935 году проходит его показ на Международной авиационной выставке в Италии в Милане. В конце 1936 года истребители поступают в Испанию

в рамках международной помощи Испанской республике, где идёт гражданская война.

Реализованные в истребителе И-16 конструкторские идеи и находки получают продолжение в проекте самолёта И-180. Задача конструктора Поликарпова — создание

современного цельнометаллического скоростного моноплана с мощным мотором.

Разработка самолёта идет быстро. Однако передовая мысль Поликарпова опережает своё время —

авиапромышленность того времени оказывается не совсем готова производить подобные модели: технологии

штампованных деталей ещё только осваиваются, дюралюминия в достаточных объемах не хватает. Тем не менее в

1938 году самолёт готов. Внешне он похож на прародителя — И-16, но по своей «начинке» — скоростным и

техническим характеристикам — это совершенно новый самолёт.

Испытания новой машины снова должен проводить знаменитый Валерий Чкалов. Планируется сделать подарок Сталину

к его дню рождения, как следствие, подготовка идёт в страшной спешке и заканчивается трагедией — во время

захода на посадку переохлажденный на малых оборотах двигатель истребителя глохнет и Чкалов, стремясь

избежать столкновения с жилыми строениями, врезается в опору электропередач.

Однако разработка проекта продолжается благодаря авторитету Поликарпова. Новый образец И-180 в 1939 года

принимает участие в первомайском воздушном параде на Красной площади, успешно проходит испытания, но

производство И-180 прекращают в 1940 году, несмотря на то, что он показывает прекрасные лётные данные и в

ходе одного из полётов достигает скорости 540 км/ч. Главной причиной прекращения производства назовут

высокий уровень конкурирующих проектов в СССР после начала Второй мировой войны.

В военные годы самым успешным штурмовым самолётом становится Ил-2, созданный в ОКБ-240 под

руководством авиаконструктора Сергея

Ильюшина. Серийное производство его начинается в феврале 1941 года. Конструкторы называют своё детище

«летающим танком», а пилоты-истребители люфтваффе — «чумой» и «бетонным самолётом»

из-за своей прочности и выживаемости в боях.

Ил-2 принимает участие в боях как Великой Отечественной войны, так и становится самым массовым боевым

самолётом в истории авиации — всего выпущено более 36 тысяч штук.

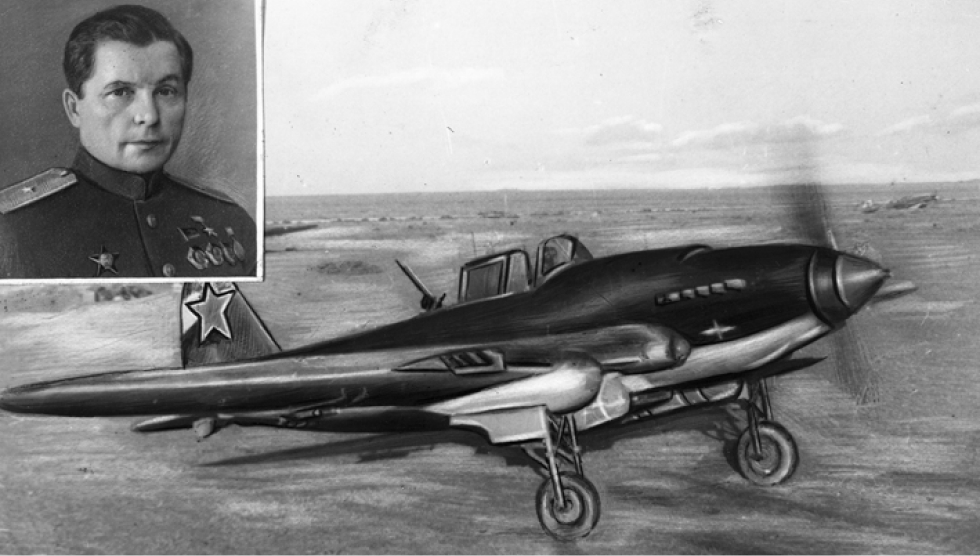

Фотомонтаж: авиаконструктор С.В.Ильюшин; штурмовик Ил-2

Штурмовики Ил-2 в полёте

Всемирную славу лучших истребителей Второй мировой войны получают истребители Ла-5 и Ла-7, которые выпускает Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе в КБ легендарного авиаконструктора Семена Лавочкина

Самолёт Ла-5 — экспонат постоянно действующей выставки техники, выпускавшейся в г.Горьком в годы Великой Отечественной войны, на территории Нижегородского кремля

В 1952 году в небо поднимается Ту-16 — первый советский дальний бомбардировщик с турбореактивными

двигателями. В ходе испытаний достигается скорость 1020 км/ч и дальность 6050 км, что превосходит заданные в

техническом задании параметры. Машина аккумулирует в себе все лучшие достижения отечественного авиастроения

и по техническим решениям и характеристикам на несколько лет опережает зарубежных конкурентов.

В 1955 году в СССР в воздух поднимается первый в мире реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а через год его

выводят на пассажирские линии. Первенство СССР держит два года. США выводят такой же лайнер на линии только

в 1958 году.

Первый реактивный пассажирский самолёт ТУ-104 на аэродроме Внуково

В 1963 году СССР включается в международную гонку по созданию первого в мире сверхзвукового пассажирского

самолёта. По заданию правительства нужно создать авиалайнер с крейсерской скоростью полета более 2300-2700

км/ч и дальностью полёта до 4,5 тысяч километров, при загрузке до 100 пассажиров на борту. В 1967 году

планируется выпустить первые пять машин. Работу над самолётом снова поручают конструкторскому бюро Туполева.

Но на этот раз проект возглавляет сын выдающегося конструктора — Алексей Туполев.

Планер самолёта был выполнен по схеме «бесхвостка» с треугольным крылом малого удлинения, со сложной

передней кромкой и однокилевым оперением. Необычный стремительный облик самолета дополняла яркая черта,

отличавшая его от других моделей — опускающаяся носовая часть фюзеляжа, похожая на клюв птицы. Это решение

обеспечивало пилотам качественный обзор при взлёте и посадке с большим углом атаки, характерным для

самолётов подобной конструкции.

Модель получает название Ту-144. В самолёте используются новейшие материалы на основе алюминия, и впервые

широко применялся титан. Как и многие другие машины Туполева, Ту-144 отличается идеальной аэродинамикой и

эстетикой дизайна, следуя завету легендарного конструктора, который гласит, что «некрасивые самолёты

не летают».

31 декабря 1968 года Ту-144 впервые поднимается в воздух, обгоняя на два с лишним месяца первый полёт

англо-французского «Конкорда». В июне 1969 года Ту-144 преодолевает скорость звука. Самолёт поступает в

серийное производство и в 1977 году совершает свой первый пассажирский рейс по маршруту Москва —

Алма-Аты.

Богатейший опыт разработки этой машины используется при создании семейства сверхзвуковых самолетов Ту-22М и

Ту-160. Последний получает имя «Белый лебедь» и во многом сегодня этой машине нет равных в мире.

Разработка Ту-160 начинается в момент ядерного противостояния СССР и США в конце 1960-х годов, главными его

особенностями должны стать многорежимность и возможность межконтинентальных полётов. Крылатые ракеты большой

дальности с ядерными боеголовками планируется поставить на вооружение машины. Всего в разработке самолёта

принимает участие около 800 предприятий и организаций, главный конструктор — Валентин Близнюк. Первый

опытный образец Ту-160 поднимается в небо в 1981 году. Сегодня это самый тяжелый боевой самолет в мире и

самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Ту-160 — лидер по скорости среди

бомбардировщиков, из всех, находящихся на вооружении в настоящее время. Именно на этой модели

устанавливаются 46 мировых рекордов.

В 2015 году Минобороны объявляет о запуске проекта по возрождению ракетоносца. В ноябре 2017 года на

Казанском авиазаводе строится новый ракетоносец, в январе 2018 года он совершает демонстрационный полёт.

С 1980 года СССР приступает к серийному выпуску самых больших в мире грузовых вертолётов Ми-26 МТ. Они

поднимают в воздух до 20 тонн груза и сначала используются только для нужд армии. Однако позже появляются и

гражданские версии Ми-26. Сегодня его выпускают на заводе концерна «Росвертол» в Ростове-на-Дону. Эта модель

идёт на экспорт в Китай, Индию, Алжир, Мексику, Венесуэлу и другие страны.

Многоцелевой транспортный вертолёт Ми-26 на поле Центрального аэродрома им. М.В.Фрунзе в дни проведения выставки "Авиатехника-89"

Советский атом — делу мира

Трагедии в Хиросиме и Нагасаки показывают всему миру необходимость использования атомной энергии

исключительно в мирных целях. Так, под руководством выдающегося физика, «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова начинается

освоение мирного атома. В 1954 году запускается Первая в мире атомная электростанция в Обнинске, в 1957 году

в воды Северного Ледовитого океана спускают атомный ледокол «Ленин». Ни один из зарубежных ледоколов не

может сравниться с ним по мощи. За годы своей работы «Ленин» проводит по Северному морскому пути 3740 судов,

демонстрируя, что для русских нет непреодолимых льдов.

Сегодня Россия до сих пор удерживает пальму первенства по количеству ледоколов: у нашей страны — самый

большой флот ледоколов в мире.

Однако атом продолжает стоять и на вооружении Вооруженных сил России, обеспечивая национальную и

геополитическую безопасность.

Сегодня Россия обладает мощными межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат» и «Тополь-М». Эти

системы являются ключевым элементом стратегического ядерного потенциала России и способны доставить ядерные

боеголовки на длинные расстояния.

Кроме того, обеспечение безопасности границ обеспечивают ядерные подводные лодки, включая атомные ракетные

подводные лодки, которые могут носить баллистические ракеты.

Сегодня в России ставятся новые рекорды на земле, под водой и в воздухе: наши подводные лодки в северных

морях могут всплывать с проламыванием льда, самолёты приземляются на уникальный ледовый аэродром,

железнодорожные войска конструируют самый протяженный комбинированный автодорожный разборный мост,

а подводные ракетоносцы производят одновременный пуск всего боекомплекта впервые в истории.

Российские конструкторы, испытатели, учёные, инженеры продолжают и сегодня работу над новейшими проектами,

аналогов которым нет в мире, а новые разработки становятся символами боевого и технического потенциала

страны.