Непризнанные открытия

Россия, страна с огромной территорией, разнообразными ландшафтами и удивительными пейзажами, дарит миру

имена великих исследователей и первооткрывателей, которые совершают важнейшие географические открытия.

От ледяных просторов Арктики до бескрайних земель Сибири, пядь за пядью, российские исследователи наносят на

карту новые земли, дают имена рекам и горным вершинам.

Витус Беринг и его пролив

Витус Беринг — одна из самых значительных фигур не только среди российских исследователей, но и среди

первооткрывателей с мировым именем.

В 1728 году Беринг по заказу самого Петра Великого отправляется в первую в России морскую научную

экспедицию. Перед исследователем стоит непростая задача — исследовать обширное сибирское побережье и

определить, связаны ли между собой отрезком суши Азия и Северная Америка.

За два года экспедиция производит инструментальную съёмку западного побережья моря, которое впоследствии

будет носить имя первооткрывателя. Также Беринг завершает описание северо-восточного побережья Азии, а

картой, составленной им и командой его кораблей и, как отмечают специалисты, именно этими описаниями будут

пользоваться все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии.

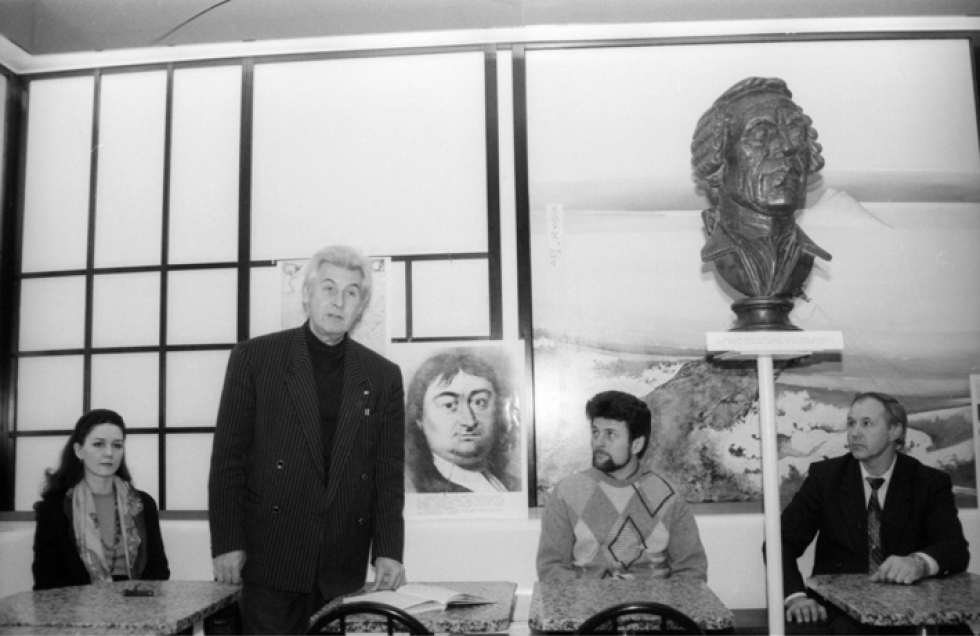

Начальник российско-датской экспедиции А.В. Шумилов выступает на пресс-конференции под названием "Новое лицо Витуса Беринга"

В этом же году экспедиция проходит через пролив в Чукотское

море, после чего поворачивает назад — задание, как отмечает Беринг, выполнено — перешейка между

азиатским и североамериканским побережьем не существует. Позднее, уже после смерти исследователя, этот

пролив получит его имя.

В 1729 году Беринг, обогнув Камчатку с юга,

открывает также Камчатский залив и Авачинскую губу, и через Охотск возвращается назад в Петербург.

В 1741 году, во время своей второй крупной экспедиции, Беринг первым из европейцев добирается до побережье

Аляски. Это открытие становится основополагающим в исследовании Северной Америки.

Экспедиции Беринга закладывает основу и для будущих исследований Северной части Тихого океана и Арктики. Его

открытия влияют на работу последующих исследователей. Он заполняет пробелы на картах точными изображениями и

описаниями самых северных частей света, внося огромный вклад в развитие мировой картографии.

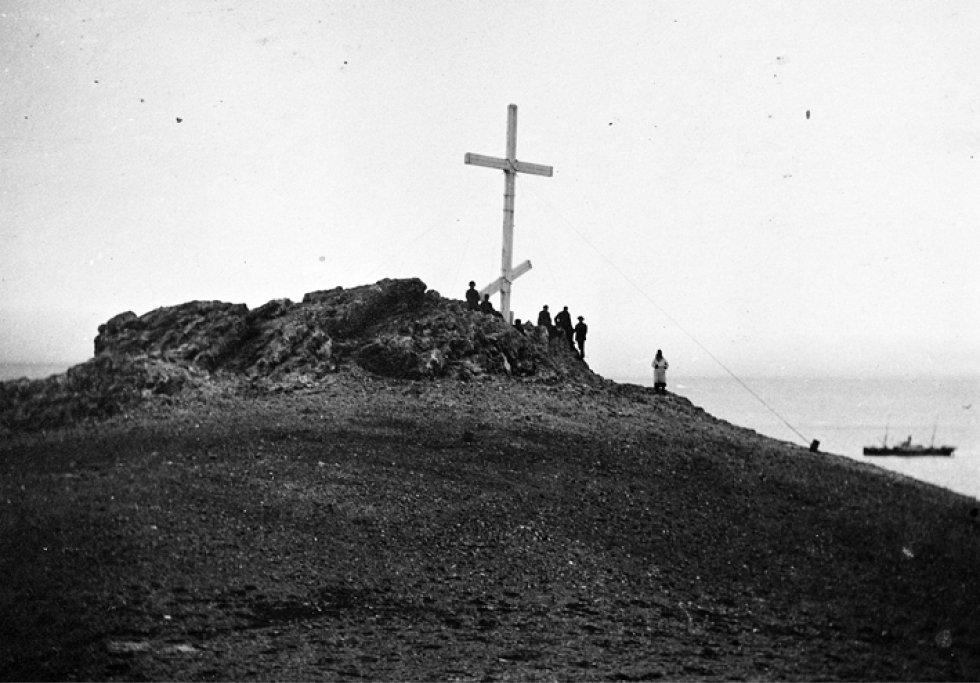

Могила русского мореплавателя Витуса Беринга на одном из Командорских островов, открытых Берингом и названным в честь капитан-командора Камчатской экспедиции — Витуса Беринга

Исследование Центральной Азии Пржевальским

Ещё один русский путешественник, географ и натуралист,

почётный член Императорского

Русского географического общества Николай Пржевальский изучает неизведанные части Центральной Азии,

совершая целый ряд замечательных открытий.

Под покровительством Русского географического общества Пржевальский осуществляет сразу несколько экспедиций.

Первая начинается в 1870 году. Путешественник исследует Монголию, Китай и Тибет, открывая нагорье Бэйшань,

котловину Цайдам, три хребта в Куньлуне и семь крупных озёр.

Он исследует новые территории, собирает ценные географические, этнографические и естественно-исторические

данные.

Результаты экспедиции приносят ему мировую известность, а от Географического общества он получает высшую

награду — Большую Константиновскую медаль.

Во второй Центральноазиатской экспедиции 1876–1877 гг. Пржевальский открывает горы Алтынтаг,

составляет описание озера Лобнор и питающих его рек Тарима и Кончедарь.

Во время одного из путешествий, он видит и первым описывает неизвестный науке вид дикой лошади, известный

сегодня, как лошадь Пржевальского.

За два года третьей экспедиции, начавшейся в 1879 году, он описывает ряд хребтов в Наньшане, Куньлуне и на

Тибетском нагорье, а также озеро Кукунор. Во время четвертой — обнаруживает ряд новых озёр и хребтов в

Куньлуне.

Научные результаты экспедиций Пржевальский описывает в своих книгах, дающих яркую картину ландшафтов,

природы, климата, рек, растительности и животного мира Центральной Азии. За время своих путешествий он

собирает богатые зоологические коллекции, размер которых превышает 7,5 тысяч экспонатов, гербарии содержащие

более 15 тысяч экземпляров растений, кроме лошади, открывает ещё несколько новых видов животных и 218 видов

растений.

Непризнанные открытия Семёна Дежнёва

Якутский атаман, землепроходец, мореход, исследователь Северной, Восточной Сибири и Северной

Америки, а по совместительству ещё и торговец пушниной Семён Дежнёв. В середине 17 века он, в составе

отрядов землепроходцев, совершает несколько экспедиций, которые заканчиваются географическими открытиями.

Так летом 1643 года в составе отряда землепроходцев, он открывает реку Колыму.

В 1648 году он возглавляет экспедицию, которая успешно проходит Северо-Восточный — сложный Арктический

морской маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны через Северный Ледовитый океан. Этот невероятный

бросок он совершает за много лет до экспедиции Витуса Беринга, по сути, пройдя первым по Берингову

проливу.

Летом 1649 года Дежнёв поднимается вверх по

реке Анадырь.

Историко-географическим итогом экспедиции становится чертёж Анадыря, подробное описание природы края,

условий плавания по реке и рассказ о местном народе — эскимосах, проживающих на берегах Чукотки.

Кругосветные путешествия Ивана Крузенштерна

Будущий исследователь Иван Федорович Крузенштерн родился в 1770 году в семье прибалтийских немцев в

Российской империи. Из-за своей страсти к морю, он в юном возрасте поступает на службу в Российский

императорский военно-морской флот. А уже в начале 19 века становится выдающейся фигурой эпохи Великих

географических открытий.

В августе 1802 года Крузенштерн назначается начальником первой русской кругосветной экспедиции, целью

которой была доставка грузов в русские владения в Северной Америке и на Камчатке, установление торговых

отношений с Японией и Китаем, исследования тропической части Тихого океана близ русских владений.

Во время плавания Крузенштерн наносит на карту восточный берег Сахалина от залива Анива до мыса Терпения,

описывает южные берега Камчатки, проводит гидрологические измерения, а также делает описания быта и нравов

обитателей Сахалина и Камчатки.

В 1806 года шлюпы без остановок проходят Индийский океан и, обогнув Африку, выходят в Атлантический океан.

Плавание длится 3 года и 12 дней и даёт старт многочисленным русским кругосветным плаваниям первой половины

XIX века, во время которых были происходят важные географические открытия.

Наследие русских путешественников

Кругосветные плавания, великие географические открытия, отважные путешествия и сложные научные экспедиции

выдающихся исследователей России вносят громадный вклад в развитие мировых наук.

Наследие, опыт и знания русских исследователей, полученные ими в сложных и опасных путешествиях, не

ограничиваются одними только географическими картами.

Они становятся основой для новых научных исследований, изучения биоразнообразия разных стран мира и создания

удивительных портретов этносов из разных уголков планеты Земля.